私たちの取り組む課題

現代の子どもたちは、家庭と学校以外の安心できる居場所=“サードプレイス”が圧倒的に不足しています。

● 家庭や学校だけでは足りない現代の子どもたちの居場所

現代の子どもたちは、かつてに比べて「安心して人と関われる時間と場所」が減っています。

- 小学生の約3割、中学生の約4割が「学校に行きたくない」と感じたことがある(日本財団2022年調査)

- 不登校児童生徒は過去最多(小中学生29万9,048人/2022年度・文科省)

- 高校生の25%が「家庭でも学校でも、自分を理解してくれる人がいない」と回答(NHK全国高校生アンケート)

家庭と学校だけに頼るのは、もう限界です。

だからこそ、子ども自身が“自分で選べる第3の場所=サードプレイス”が求められています。

● サードプレイスは「しんどい子」のためだけではない

発達や学習に困難を感じている子

家庭に安心できる空間がない子

学校生活でストレスや孤独を抱えている子

もちろん、そうした子たちにとってサードプレイスは“命綱”です。

でもそれだけではありません。

ちょっと退屈な日常を変えたい子

自分のペースで人と関わりたい子

だれかと一緒におやつを食べたい子

どんな子にも、「自分のままでいられる場所」「親や先生以外の大人とも出会う場所」が必要です。

● 「なんとなく行ける」場所が、どんどん減っている

現代の子どもたちは、保育園、学校、学童、習い事と「管理された時間」に多くの時間を過ごしています。

公園や路地で遊べば「あぶない」「うるさい」と言われ、

ちょっとした失敗も「親の責任」にされてしまう世の中。

でも、子どもは失敗しながら育つもの。

いま、そんな「当たり前」すら許されない社会になっています。

なぜこの課題に取り組むか

● 誰でも来られる“ひらかれた場”を地域に

多くの支援の場は、「登録制」「予約制」「支援が必要な子限定」などの制限があります。

けれど、子どもたちにとって必要なのは、

「その日の気分で行くかどうかを自分で決めれる」

「いつ行くのか、いつ帰るのか、自分で決めれる」

「何をするか、しないか、どう過ごすかを自分で決めれる」場所です。

だから、私たちは、"子ども自身が自分の足で行ける居場所(サードプレイス)”にこだわって活動を続けてきました。

具体的には、

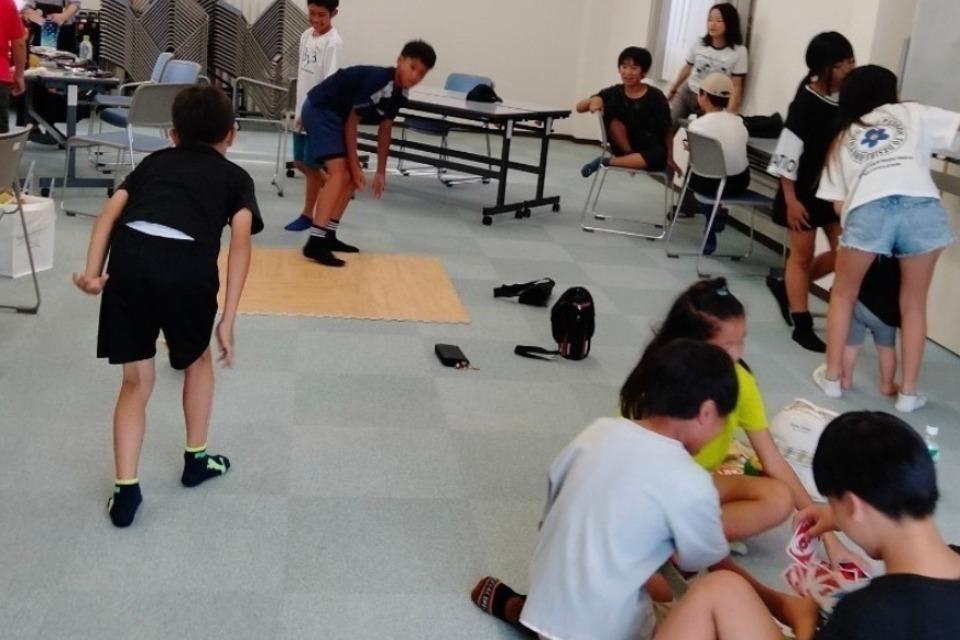

- 駄菓子やをきっかけに遊びと交流が生まれる「放課後あそび場」

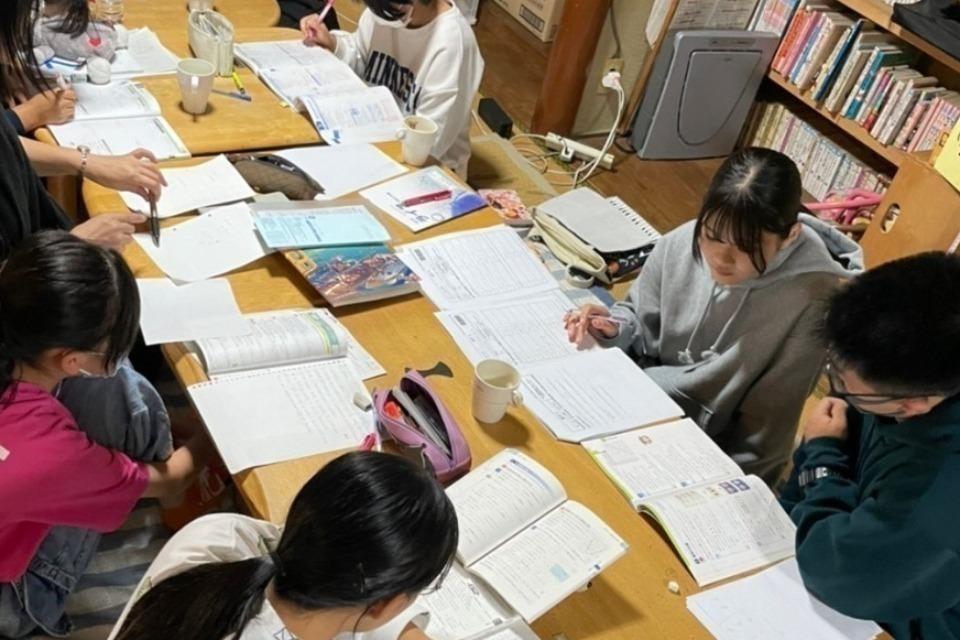

- 夜でも安心して立ち寄れる中高生対象の「放課後居場所カフェ」

- 学校内の図書室などを開放して自由に過ごせる「中学校内居場所」

- 自分の責任で自由に遊ぶ、野外の居場所「冒険あそび場」

- 地域の公会堂に出かける「出張型の居場所」など

子どもの年齢やニーズに応じて、誰もが“居られる”場所を複数展開しています。

ゆるり家の居場所は、

- 申込・予約・送迎なし

- お金がなくてもOK(駄菓子を買わなくても遊べる)

- 話してもいいし、話さなくてもいい

- ただ“ぼーっとしていても”大丈夫

だからこそ、どの子にも開かれたサードプレイスであり続けられます。

● ボランティアだけでは続けられないと気づいた

私たちはこれまで、「やりたいことを、やれる範囲で」ボランティアで続けてきました。

古民家の賃貸料や光熱費も、自己負担でなんとかやってきました。

でも、「自分たちができなくなったら終わり」のやり方では、

もう子どもたちの未来を支え続けられないと痛感しました。

だから2024年にNPO法人化し、拠点の賃貸も手放して体制を整えることを決めました。

いま、持続可能な支え合いの形=寄付の力を必要としています。

🟧 代表メッセージ

子どもたちは、特別な支援が必要な子だけでなく、

すべての子にとって「安心していられる場所」が必要です。

「また来たい」と言ってくれるそのひとことに、日々力をもらっています。

でも、続けていくには、人が動けるための資金=寄付が必要です。

サードプレイスは、地域の未来そのものです。

子どもたちの笑顔と安心を、一緒に守ってください。

🎧 stand.fm ゆるリエラジオで聴く

支援金の使い道

子どもたちにサードプレイスを届けるには、関わる大人の存在が欠かせません。

寄付は、次のようなかたちで活用されます:

- 居場所に関わるスタッフ・ボランティアの交通費・謝金

- 書類作成、行政調整、支援者対応、広報などの人件費

- 味噌汁やおにぎり、駄菓子などの食材費

- 活動の継続を支える運営費

※ 備品や消耗品などは、行政の補助金で一部まかなえていますが、

子どもに関わる大人の時間や、裏方で居場所を支える働きには、ほとんど支援が届いていません。

🟨 よくあるご質問(FAQ)

Q1. 寄付金を「人件費」に使ってもいいの?

はい。とても重要な使い道です。

子どもに寄り添う大人の時間には、適切な対価が必要です。

居場所は“人の関わり”によって守られています。

Q2. 行政の補助金でまかなえないの?

中学校内の居場所など一部では補助もありますが、

書類作成、行政調整、広報、ミーティングなど裏方業務にはほとんど支援がありません。

Q3. なぜそれでも活動を続けているのですか?

子どもたちが「また来るね」と言ってくれるから。

ただ、善意とボランティアだけでは、限界があります。

だからこそ、続けていける仕組み=寄付が必要です。

Q4. 私の寄付はどんなふうに使われますか?

- 子どもと関わる大人の時間を支えます

- 疲弊せず続けられる体制を守ります

- 地域・行政・支援者とのつながりを育みます

目に見える“モノ”よりも、目に見えない“関係性”を育む支援に、寄付が生きます。