私たちの取り組む課題

非行などの問題となる行動に及んだ子どもの育ちの背景には、親からの虐待や親の失業や病気等による貧困と格差がもたらす自尊心の喪失など、成育環境に問題がある場合がかなりの割合にのぼっています。また、学校で勉強や部活でのつまずき、いじめの被害等を体験し、傷つきや劣等感を抱いていることも少なくありません。さらに子どもの非行は、夫婦間・兄弟姉妹間、親族間にも重大な影響をもたらすことがあることもわかってまいりました。

そこで、私たちは、非行など様々な子どもの問題となる行動の状況改善や解決に向かって、当事者の視点に寄り添い、多様な専門家が協働する相談窓口の設置等に取り組もうとしています。同時に、非行・子どもの問題となる行動をめぐる社会的背景について調査・研究を行い、その成果を社会に広めることも目指します。

なぜこの課題に取り組むか

これまでの活動をとおして、非行は、第1に、自尊感情を傷つけられた子どもの生きづらさの表れであり、第2に、子どもが持っている主体的な立ち直りの力が発揮される“とき”までを見守ることの重要性や見守り続けることの大変さの視点が必要であること、第3に、子どもの立場に立って理解できる大人や相談機関の存在が重要であること、第4に、非行の子どもを抱えた親・保護者ら家族の関係性の難しさ、これらの課題等が浮かび上がってきました。

私たちは、非行などの問題となる行動は、子どもと親の自己責任という側面だけでは片づけられないことを強く感じます。非行に及んだ子どもは「加害者」であると同時に「被害者」である側面を感じることが実際です。例えば虐待されている時を見れば被害者として受け止められますが、この時を見逃して、子が力を付け非行を行ってしまえば、加害者として糾弾されます。しかし、この場合の非行は、虐待を受けたことで十分に社会について理解することができないまま、誤った自己主張として及んでいるような場合があります。

非行の件数は、子どもの出生数の減少に伴い発生数自体は減っていますが、一方でその背景に、よく考えて対応しなければならない深刻な非行も発生しています。さらにSNSやウェブサイト等を通じて詐欺の加害者になったり、闇バイトに勧誘されるなどの危険性も多数存在しています。これらは大人社会の反映の側面もありますが、それにより子どもの非行については、これまで以上によく吟味しての対応が求められています。今後も多様化する非行に対し、迅速かつ的確な対応をすることが必要です。私たちは、そうした課題に取り組みながら、どの子どもも自尊心を持って生き、非行や問題となる行動に及ぶことを避けられる社会の形成に寄与したいと考えています。

支援金の使い道

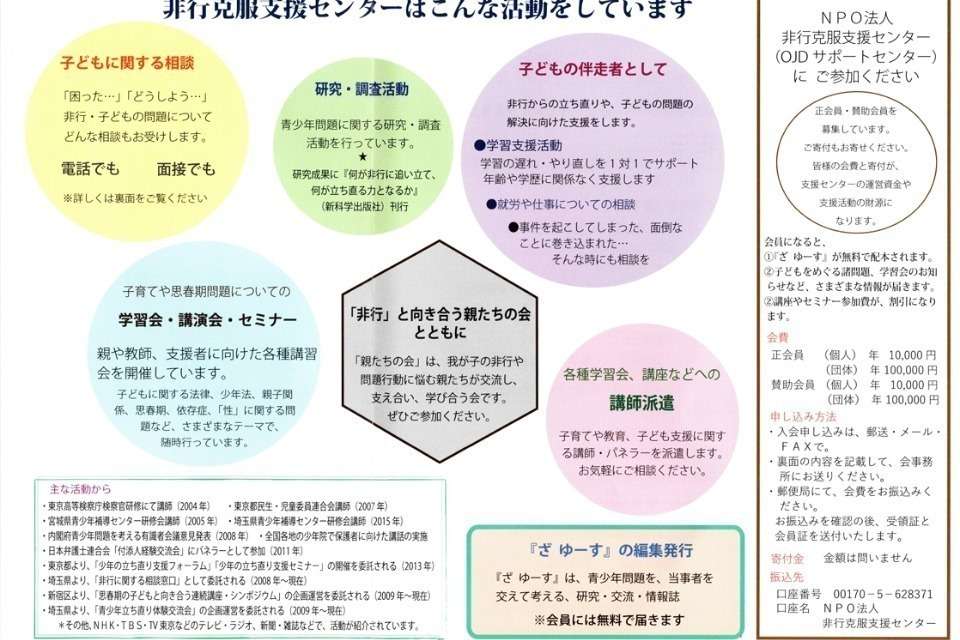

① 非行や子どもの問題に悩む家族への相談活動と学習・交流の場の設置

② 非行から立ち直ろうとする子どもに対する学習支援や就労・仕事についての相談活動

③ 親・教師・支援者に向けた学習会の開催

④ 当事者の視点を生かした青少年問題に関する研究・調査活動

などを行うための運営費用として活用させていただきます。