Purpose

「ホッとサークル」は、障がいのある方や支援者が、就職後も安心してつながり続けられる「第3の居場所」として生まれました。

働き始めた後も、「職場でうまくいかない」「相談できる相手がいない」「孤立してしまう」といった悩みや不安は尽きません。

このサークルは、そうした声に耳を傾け、孤立を防ぎながら、一人ひとりが安心して成長を続けられることを目指しています。

活動の中では、生涯学習の視点を大切にしています。

年齢や立場にかかわらず、学び直しや自己理解のプロセスを重ねることで、自分らしく働き続ける力を育てます。

● 感情を整理する時間

働く中で感じるモヤモヤやストレスを、安心できる場で言葉にしていきます。

自分の感情を理解し、上手に向き合う力を養います。

● 学び直しの機会

コミュニケーション、キャリア、生活スキルなど、社会人として大切なテーマを学び直すことで、新しい気づきや成長につなげます。

● 仲間との対話

同じように悩みながら働く仲間と語り合うことで、「自分だけじゃない」と感じられる安心感や、新しい視点に出会えます。

また、「ホッとサークル」は、支援者や専門職も一緒に参加できる場です。

利用者と支援者が共に学び合い、福祉・教育・医療などの専門家がそれぞれの知識を持ち寄りながら、一人の人生に長く寄り添う関係性を築いています。

「ホッとサークル」は、障がいのある方が"働きながら育っていく"ことを支える、これからの社会に必要な新しいプラットフォームです。

隔月で開催しながら、一人ひとりにとっての「安心できるつながり」と「自分らしい成長のきっかけ」を届けていきます。

Past Activities

1.定期開催の小規模サークル(隔月1回)

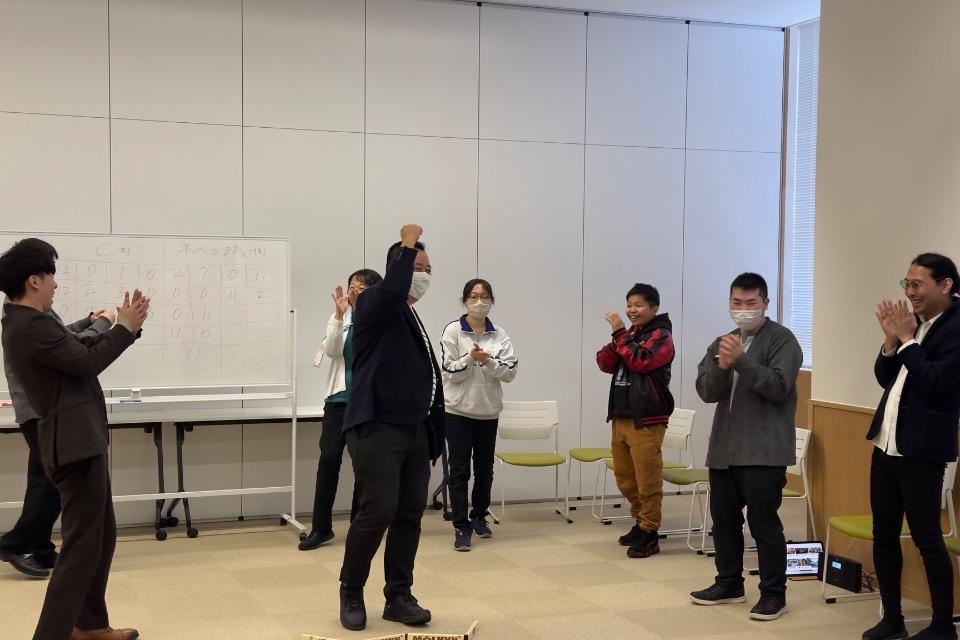

就労後の障がい当事者や支援者が、日々の悩みや変化を安心して語り合える場として、少人数のサークルを隔月で開催しています。

テーマは毎回異なり、例えば「職場でのコミュニケーションのコツ」「仕事と体調のバランスをどう整える?」「モチベーションが下がったときの対処法」など。

参加者からは、「ここで話せることで明日も頑張ろうと思える」「他の人の工夫を知れて、自分も試してみようと思った」といった声が寄せられています。

2.学び直しのワークショップ(キャリアと人生の振り返りなど)

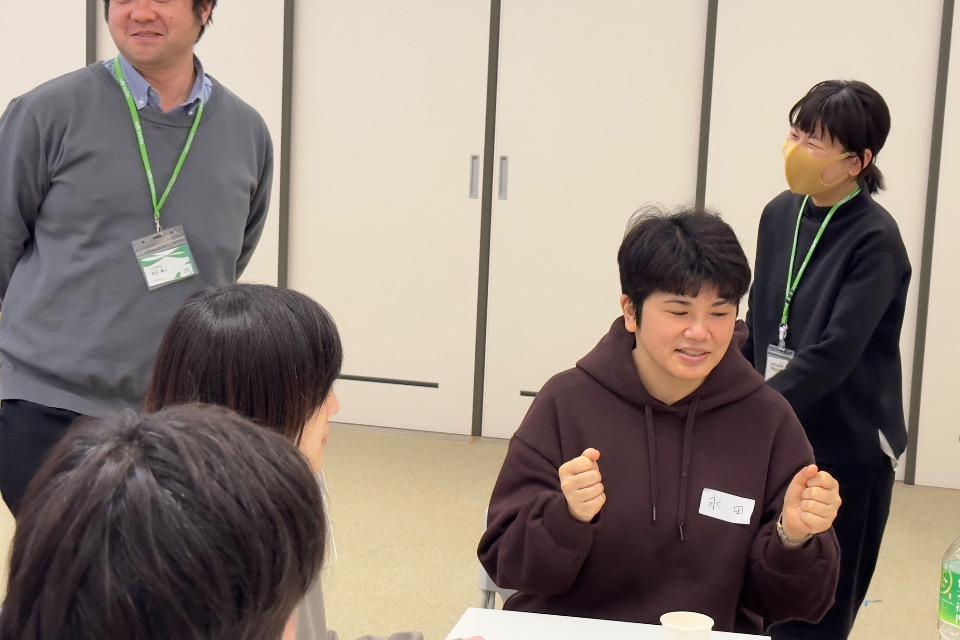

単なる情報提供にとどまらず、自分の経験や価値観に向き合う「ワーク型」のプログラムも取り入れています。

たとえば「キャリア年表を描いてみよう」「ストレスとの付き合い方マップ」「働くって何だろう? 自分にとっての意味を考える」などのテーマで実施。

当事者だけでなく支援者や専門家も参加し、「支援」と「自己成長」を両立できる学びの場になっています。

3.支援者・専門家の情報交換会(ゆるやかな学びの場)

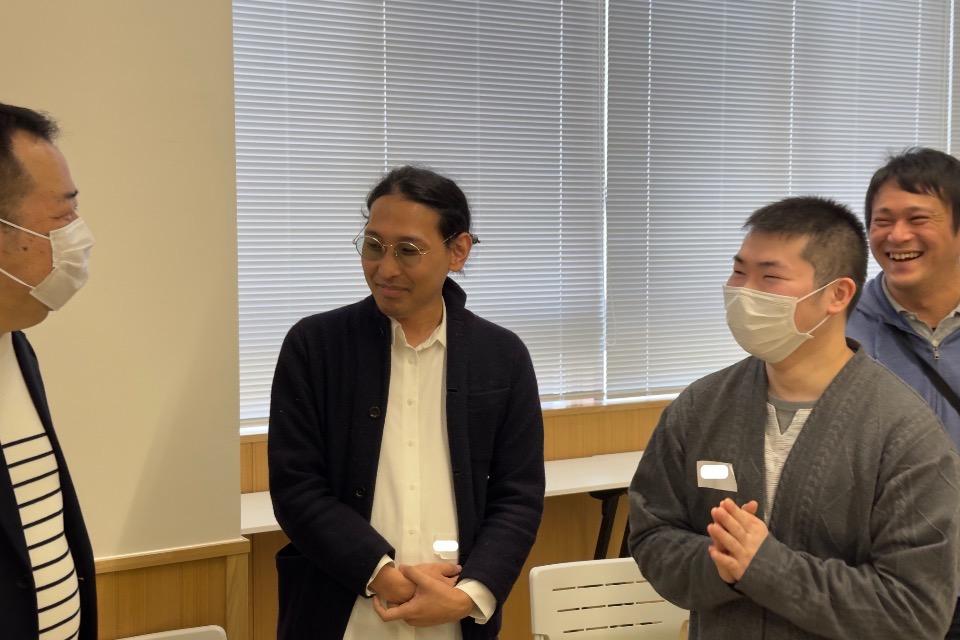

就職後の定着支援に関わる福祉事業所、企業、医療機関、教育関係者などが集まり、「こんなときどうしてる?」を気軽に話し合える交流会を行っています。

話題の一例としては、「継続雇用が難しいケースへの対応」「障がい特性をどう企業と共有しているか」「支援疲れやバーンアウトとの向き合い方」など。

立場を超えて意見や気持ちを共有し合うことで、支援の知恵やつながりが生まれています。

4.活動報告会・シンポジウムの開催

サークルでの学びや成果を地域に広げるため、活動報告会やシンポジウムも開催しています。

障がいのある方の「働く・続ける・育ち合う」リアルな声を伝えるトークセッションや、福祉・教育・企業の立場から課題を語るパネルディスカッションなどを実施。

地域の人も参加し、「多様な人が共に働く社会」について考える機会となっています。

Achievements

1.「孤立」の軽減と、安心して話せる居場所の誕生

働き続けるなかで孤立を感じていた障がい当事者や支援者が、「ホッとサークル」を通じて気持ちを安心して話せるようになりました。

「ここでなら失敗談も話せる」「人とつながれる場所がなかったので嬉しかった」といった声が多く聞かれています。

参加者の9割以上が「今後も参加したい」「自分らしく話せる場ができた」と回答し、心のよりどころとしての役割を果たしています。

2.自分の生き方・働き方を見つめ直す「学び直し」の機会

サークルでは、職場での悩み相談だけでなく、自分の経験を振り返り、価値観に触れ直すワークを取り入れています。

たとえば「キャリア年表ワーク」では、自分の強みや成長に気づき、今後の働き方を前向きに捉え直す参加者も。

また、支援者自身も「支援は与えるものではなく、共に学び合うこと」と考え方が変わり、心の余裕を取り戻すきっかけになっています。

3.支援者同士のつながりによる「孤立しない支援」の広がり

福祉・教育・企業など、立場の異なる支援者が出会い、日々の実践や悩みを共有することで、新たな連携や学びの輪が生まれています。

たとえば、事業所を超えて協力し合う支援体制が始まったり、専門職同士の勉強会が立ち上がるなど、"支える人"同士のつながりが深まりつつあります。

ホッとサークルが育てている「見えにくいけれど大切な変化」

この活動では、就職者数や参加人数といった数字以上に、次のような「心の変化」が生まれています。

・自分の過去・現在・未来を、少しずつ肯定できるようになる。

・支援する人も「一人で抱え込まなくていい」と感じられるようになる。

・つながりの中で、人と関わる力が自然に回復していく。

こうした「育ち直し」「信頼の回復」「自分の人生を選び取る力の芽生え」こそが、ホッとサークルが大切にしている成果です。

これからも、参加者一人ひとりの中に生まれる変化の兆しを丁寧に見つめ、育て、広げていきます。

Necessary expenses of the business

「ホッとサークル」の運営には、安心して参加できる場を継続的に提供し、学びや対話の質を保つための多くの準備と支えが必要です。

そのため、活動を続けていくためには、次のような経費がかかります。

① 会場費・設備使用料

アクセスしやすく、バリアフリー対応の会場を借りるための費用です。

小グループでの対話やワークを安心して行えるよう、静かで落ち着いた空間を選んでいます。

必要に応じて、空調や音響、プロジェクターなどの機材使用料も含まれます。

② 講師・ファシリテーター謝礼

参加者や支援者が共に学べる場をつくるために、外部の専門家を招いています。

メンタルヘルスやキャリア支援、ライフスキルなど、テーマに応じて多様な分野の講師にご協力いただいています。

③ 運営スタッフ人件費

サークルの企画や準備、参加者との連絡、当日の進行などを担うスタッフの人件費です。

特に障がいのある方が安心して参加できるよう、事前の配慮や個別対応にも時間と労力をかけています。

④ 広報・チラシ制作費

このサークルの存在を必要としている方に届くように、チラシやSNS画像などの広報物を制作しています。

地域の就労支援機関や医療・教育機関への配布・送付にも費用がかかります。

⑤ 学習教材・備品費

自己理解を深めたり、対話を促したりするためのワークシートや筆記用具、資料などを用意しています。

ワークショップ形式の回では、カード教材や模造紙などの消耗品も使用します。

⑥ 記録・評価・報告のための費用

活動の様子を撮影・記録し、関係機関への報告やWeb発信に活用しています。

また、参加者アンケートや効果測定などを行い、より良い運営に活かすための評価費も含まれます。

⑦ オンライン対応費

遠方の方や外出が難しい方も参加できるよう、オンラインと現地をつなぐハイブリッド形式での開催を行う予定です

そのための通信環境や機材整備にも費用が必要です。