事業の目的

「ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所」教育版マインクラフトを活用した作品づくりに挑戦し、創造力・協働力・ICT活用力を伸ばすコンテスト「Minecraftカップ」を、寄付で支えてください。

私たちの目的は、子どもたち一人ひとりが持つ「創造する力」を最大限に引き出し、未来を切り拓く仲間として育んでいくことです。教育版Minecraftを通じて、子どもたちは自由な発想で街や社会をデザインし、挑戦や失敗を繰り返しながら「できる!」という実感を積み重ねます。その過程で、主体性や創造性、仲間と協力して課題に立ち向かう協働力が育まれていきます。

さらに、SDGsや地域の課題といったリアルなテーマに触れることで、自分の暮らす社会の問題を自分事として捉え、探究し、解決策を見いだしていきます。単なるゲーム体験を超え、社会に向き合う当事者として成長する姿は、まさに次世代を担う人材の原石です。

また、Minecraft Education やMakeCodeを通じて、子どもたちは論理的思考やプログラミング的な考え方を自然に身につけます。仲間と力を合わせてプロジェクトを進める中で、協力して成果をつくり上げる喜びを知り、社会で生き抜くための力を磨いていきます。

私たちは、地域間格差や家庭の事情に関わらず、すべての子どもに平等な挑戦の機会を届けたいと願っています。そして大学や研究機関と連携し、子どもたちの学びの効果を科学的に検証しながら、その成果を広く社会に還元していきます。

この取り組みは、単なる教育支援ではなく、未来の社会をより良くしていくための大きな一歩です。子どもたちが自らの好奇心を原動力に学び、共に考え、共に創り出す――その姿こそが、私たちが目指す「事業の目的」です。

創造的な学びの促進

Minecraftを用いて、子どもたちが自由な発想で街や社会を設計・表現する中で、創造的思考力を育成する。

社会課題の理解と探究

「持続可能な開発目標(SDGs)」などをテーマに、自分たちの住む地域や社会の課題を発見し、仮想空間で解決策を提案する。

プログラミング的思考の習得

Minecraft EducationやMakeCodeなどを通じて、論理的思考・プログラミングスキルを実践的に学ぶ。

チームワーク・協働の体験

グループでの制作や発表を通じて、他者と協力しながらプロジェクトを進める力を養う。

発信力・プレゼン力の向上

制作物をプレゼンテーションする機会を設けることで、自らの考えを伝える力を育てる。

全国的な学びのコミュニティ形成

地域や学校の枠を超え、全国の子どもたち・教育者がつながり、学び合うコミュニティを構築する。

これまでの活動

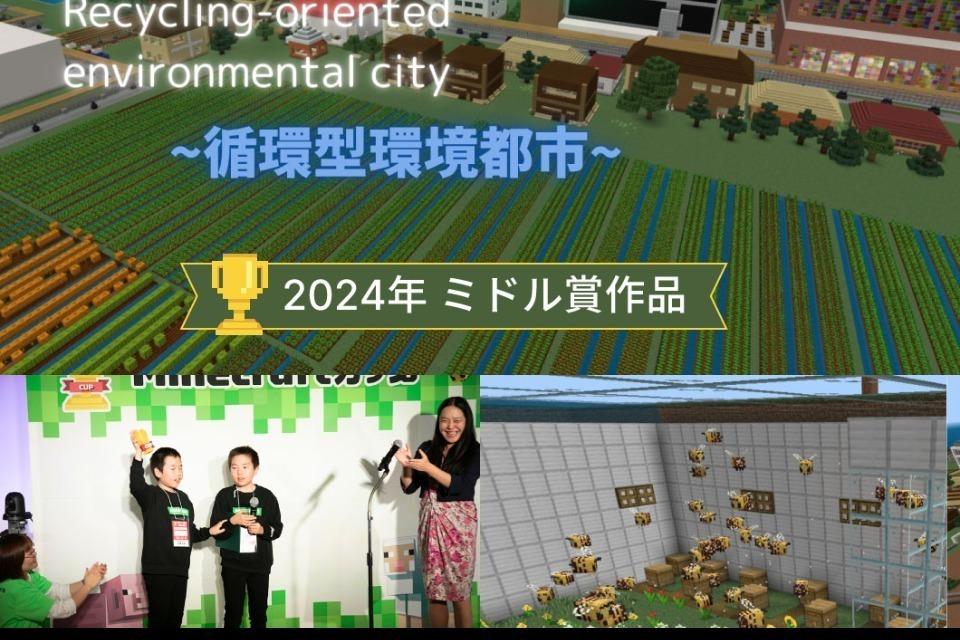

Minecraftカップは、子どもたちがMinecraftを活用して社会課題に向き合い、自らの力で解決策を考え、表現する全国規模のコンテストです。2019年の第1回大会からスタートし、年々参加者や開催地域が拡大。これまでに延べ2万人以上の子どもたちが参加し、創造力やチームワーク、ICTスキルを育む機会となっています。

大会では毎年テーマを設け、例えば「誰もが暮らしやすい未来のまち」や「気候変動とたたかうまち」など、SDGsと関連づけた課題に取り組みます。参加者は個人またはチームで、自分たちが暮らす地域や未来の理想の社会をMinecraft上で再現し、プレゼンテーション動画を制作して提出します。

活動は単なるコンテストにとどまりません。全国各地でワークショップや出張授業が開催され、教育現場や地域社会とも連携しています。例えば、岩手県岩泉町では、子どもたちが町の未来を考えるワークショップを通じて、現実のまちづくりにもつながる提案を行いました。東京都心部では、国土交通省のPLATEAU(3D都市モデル)と連携し、現実の都市をMinecraftで再現する取り組みも進められています。

また、審査員には教育、建築、テクノロジー、地域づくりの分野から多様な専門家が参画しており、作品の独創性や社会性に加え、子どもたちの学びのプロセスも重視されています。2023年度からは海外ブロックも設置され、国際的な広がりを見せています。

Minecraftカップは、単なるゲームイベントではなく、子どもたちの社会参画を促し、デジタルを活用した未来の人材育成を目指す「学びのインフラ」としての役割を果たしています。

これまでの事業成果

Minecraftカップは、単なるコンテストを超えて、子どもたちの創造性と社会的関心を育む実践的な教育プラットフォームとして多くの成果を上げてきました。第一に、参加者数が年々増加し、延べ2万人以上の子どもたちが地域や学校の枠を超えて参加したこと自体が、デジタル教育の浸透と関心の高さを示す成果です。

教育現場への定着も顕著です。全国の小中学校や特別支援学校、高等専門学校において、授業や探究学習の一環として本大会が活用されるようになり、Minecraftを教材として取り入れる教員も増加。特にプログラミング教育や探究型学習との親和性が高く、STEAM教育の実践例として注目を集めました。

また、地域との連携による成果も大きいです。岩手県岩泉町や鹿児島県長島町、熊本県多良木町などでは、子どもたちのが実際のまちづくりを考えて発表し、仮想と現実をつなぐ新しい地域学習のモデルを形成。国土交通省の3D都市モデル「PLATEAU」や企業・大学と連携し、先端技術を活用した学びの場も創出されました。

さらに、大会を通じて子どもたち自身がプレゼンテーション力や課題解決能力を身につけ、自信を深める事例が多数報告されています。一部のチームは大会終了後も活動を継続し、地元企業や自治体と連携したプロジェクトに発展するなど、実社会との接続も実現しました。

こうした成果により、Minecraftカップは、次世代の人材育成と地域社会の活性化を同時に実現する「学びと実践の橋渡し」として、高く評価されています。

事業の必要経費

Minecraftカップは全国の子どもたちが無料で挑戦できる大会ですが、現状ではどうしても大都市圏での開催や支援に偏りがちです。私たちは、この大会を「都市部の子どもの特権」にせず、地域に住む子どもたちや特別な支援を必要とする子どもたちにも等しくチャンスを届けたいと考えています。

そのためには、地方会場の確保や機材輸送、スタッフ派遣、交通費補助といった経費が欠かせません。また、子どもたちにとって安心して挑戦できる「第三の居場所」としての役割を広げ、教育効果を大学・研究機関と協力して検証しながら、成果を社会に還元していくことも重要です。

皆さまからの寄附は、都市に偏らない大会運営を実現し、日本全国すべての子どもたちに未来を切り拓く学びの機会を届けるために大切に使わせていただきます。

地区大会の全国開催:約1,400万円

全国14地区での会場費、機材輸送、スタッフ・指導者の交通費など

地域格差解消・子ども第三の居場所づくり:約500万円

地方や離島からの参加支援、交通費補助、子どもが安心して学べる場の整備

教材制作・印刷・配布:約300万円

全国の参加者へワークブックや教材を届けるための費用

教育効果の研究・社会への還元:約300万円

共同研究、成果の公開・発表

運営基盤と広報活動:約500万円

公式サイト運営、動画配信、パンフレットや広報制作