しんきち・たお

うえだ子どもシネマクラブが好き!ココに来たい!観たい!作りたい!

Finished on Feb/28/25

NPO法人アイダオ

Total Amount

¥3,322,360

/ ¥3,000,000

Total Amount

¥3,322,360

Total Supporters

434

Remains

Finished

Starting on

Finished on

こんにちは、「NPO法人アイダオ」です。

私たちは、長野県上田市を拠点に、地域のNPO等との連携協働を通じて、子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくる活動を行っています。現在は、「上田映劇」と連携し、学校に行きづらい子どもたちに映画を通じた学びを提供する「うえだ子どもシネマクラブ」を運営しています。

「うえだ子どもシネマクラブ」では、これまで映画鑑賞を通じて多くの子どもたちに学びの機会を提供して。スクリーンを通じて多様な価値観や世界観を知り、自分自身と向き合う時間が、子どもたちの成長や自信につながる姿を目の当たりにしてきました。

シネマクラブでは鑑賞体験に加えて映画制作の学びの機会を提供することで、子どもたちが自身の感性や意見を表現し、他者と協働しながら新たな気づきを得る場を作りたいと考えています。

①昭和時代のホームムービー(8ミリフィルム)を集めて、新しい映画を作る「うえだ8ミリフィルムズ」

②映画を鑑賞したことを深堀しながら、自由な映画制作の体験をしてみる「映画の学校」

の2つをもっと充実させていくべく、今回の挑戦を行います。

【募集概要】

◆主催:NPO法人アイダオ

◆期間:2025年1月20日(月)〜2月28日(金)

◆目標:300万円

◆寄付金使途:映画上映会の開催費用、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりの維持費用、高騰する電気代の補填など

未来を担う子どもたちに、安心と希望を届けるため、皆さまのご協力を心よりお願い申し上げます!

NPO法人アイダオは、主に長野県東信地域を中心に人と組織と地域をつなぐ中間支援組織として活動をしている団体です。単独のNPOだけでは手が伸ばせなかったり、つながりをつくる余裕がない時に、必要なネットワーク構築をしたり、地域の中でより効果的にNPOや組織が連携しやすいように動く円滑油のような役割を果たすべく、活動を展開しています。

現在は、学校に行きづらい子どもたちに"映画館においでよ!"と呼びかける「うえだ子どもシネマクラブ」を上田市にあるNPO上田映劇という映画館と協働で運営しています。

文部科学省の調査結果※によると、2023年度(令和5年度)の小中学校における不登校児童生徒数は34万6482人で、過去最多と記録されました。不の原因は「無気力や不安」「生活リズムの乱れ」「人間関係の問題」「家庭環境の変化」などと言われていますが、果たしてそうなのでしょうか。教育のあり方を社会全体で捉え直す必要があるのではないかと、アイダオは考えています。

「うえだ子どもシネマクラブ」は2020年からはじめた取り組みで、「映画」と「映画館」を真ん中におきながら、学校に行きづらい日に子どもたちが過ごせる場を提供してきました。「映画館」=新たな居場所で、「映画」= 新しい学びの機会をつくる、と定義し、月に2回、100年以上の歴史を誇る上田映劇と連携し、休館日を活用した上映会を実施したり、平日水曜日と金曜日に、営業中の映画館を子どもたちの居場所として解放しています。

これまでの5年間、これまで上映した映画は新旧問わず200作を超え、通算2500名を超える子ども、保護者、教職員、教育支援関係者らが映画を鑑賞してきました。シネマクラブは現在230人を超える方の登録があり、自分の行きたいタイミングで映画館に”登校”できる仕組みになっています。

※令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要:https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf

・学校が苦手なら映画館へ来てみない? ふらっと雑談だけでも大丈夫_朝日デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASQ8L3DBJQ8BUTIL014.html

・不登校の生徒は映画館に「通学」…生きづらさを抱える子どもたちが、銀幕の世界から学ぶこと_読売オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20221220-OYTET50004/

わたしたちは長い間、学校に通って学ぶことを当たり前としてきました。しかし、本来「学び」とはもっと自由なものなのではないでしょうか。「学び」の醍醐味は、自分の中から湧き出る好奇心を見つけたり、まだみたことのない世界に出会ったりすることだと考えます。わたしたち大人はそのような学びを子どもたちに提供できているでしょうか?

シネマクラブはコロナ禍で始まったプロジェクトです。当時の学校現場ではオンライン授業の普及や黙食、マスク着用など、人との会話や接触を回避する状況が増していき、非常に緊張感が高まっていました。集団であることを最優先されるがあまり、「みんなと一緒でいなければならない」とか「ルールを守らないとみんなからの目線が怖い」など、周囲の輪を乱すことを恐れる社会の心理に加えて、コロナ禍の影響が続く日本の学校教育のシステムは、もともと窮屈さを感じている子どもたちにとって、より居心地の悪い場となっていったように感じます。

「学ランが気持ち悪い」「グループ活動が苦手」

「先生との相性が合わないということなのかも」等々、

きっかけはさまざまではあるけれど、社会の急速な変化の中で、個人の特性を抱えながら、自分らしさを保って生きていくのは、本当に大変なことです。一人ひとりが個性を発揮することが重要視され始めた時代のなかで、「学ぶ場」自体の多様性を作っていく作業が重要であるとアイダオは考えます。でも社会のプレッシャーに押しつぶされてしまう前に、まずは家族や社会の時間から邪魔されず、子どもたちが安心して自分らしく過ごせる時間と空間を確保することが大切です。

家でも学校でも塾でもない、映画館という空間はいろんなしがらみや役割から自分自身が解放される場であると私たちは捉えています。スクリーンに映し出される映画の数々は、多様な世界や価値観、生き方を示してくれます。多少の失敗や不安は、それこそが生きる糧だと表現してくれています。”学校に行きづらい”という感覚が、決してネガティブなことではないのだということも示してくれています。友達とのちょっとしたトラブル、家族とのすれ違い、気の合わない人との向き合い方、そういう日常のささくれみたいな心の痛みとか、気づかなかった自分の本音を、映画の登場人物たちは”うまくいかないこと”も含めて、味わい深く表現している。これぞ人生だ!受け取り方はひとりひとり違っていい。感想も感覚も、意見もひとりひとり違うのだという最大の個性を映画や芸術文化はおおらかに受け入れてくれます。むしろそれを歓迎してくれているような。誰かが「そのままで大丈夫」と伝える必要があると思います。生きづらさを多くかかえる日本社会で、暗闇の劇場空間である「映画館」は、自分と対峙したり、社会の中での自分の過ごし方をじっくり探る場として、とても大きな役割を果たすのです。

映画館を開いたことにより、学校に行けなかった子どもたちがバスや電車に乗って外に出ることができたり、知らない人と話をしたり、誰かと友達になる機会をつくることが少しづつできるようになってきました。学校の先生やスクールワーカーの方たちと連携しながら、今では学校の出席認定にもつながるようになりました。

「うえだ子どもシネマクラブ」では、これまで映画鑑賞を通じてさまざまな子どもたちが新しい学びの時間を過ごしてきました。スクリーンを通じて多様な価値観や世界観に触れ、自分自身と向き合う経験が、それぞれのペースをつかんだり、自分たちの変化につながっていく姿を目の当たりにしてきました。

その中で、鑑賞体験に加え映画制作を新しい要素として加えていきました。子どもたちが自身の感性を信じたり、意見を表現したり、他者と協力して新しいものを生み出す楽しさを感じたり、新たな気づきを得る場として。映画をつくる体験は、自分の中にまかれた種を芽生えさせて、それを育み花や実をつけていく行為にとても似ています。今回新たに取り組んでいきたいふたつのプロジェクトをご紹介します。

ひとつめは昭和の時代に撮られたホームムービー(8ミリフィルム)を集めて、新しい映画を作る試み「うえだ8ミリフィルムズ」。もうひとつは映画を鑑賞したことを深堀しながら、自由な映画制作の体験をしてみる「映画の学校」です。

「うえだ8ミリフィルムズ」ではまず、8ミリフィルムという記録媒体の魅力にまず触れることができます。1秒18コマの静止画の連続から成る「フィルム」の存在が、時間の捉え方を変えてくれたり、また昭和の地域や家族の様子を振り返りながら、これからの家族の形や地域の役割を捉え直す機会をつくっていきます。子どもたちは純粋に、8ミリフィルムの映像を通じて、「効果音づくり」や「アニメーション制作」や「音楽づくり」といった表現の楽しさに触れていきますが、出来上がった作品はおそらく自らが心動かされる経験として記憶に残り、またそれを上映していくことで、鑑賞した他の誰かの心も動かすことにつながっていくことを目の当たりにしていくでしょう。

「映画の学校」では月2回に上映&鑑賞している作品をじっくり観る、感じたこと、思ったことを表現してみる、ということに特に意識をおきながら、日頃みんなが「声」に出しづらいことを表現することにチャレンジしています。というのも、現代の日本では大人に限らず子どもたちも、”誰かの目”を気にして発言するあまり、”自分の本音”がどこにあるのか、わからなくなっている場面があるのではないでしょうか。社会ではあらゆる「評価」が先行し、それを意識するがゆえ、自由に行動することができなくなっている。でも、学校に行かない、というのも表現のひとつ。そんな実直な彼らが、純粋な想いや自由な意見、発想や感想を「安心して」他者に伝えることができる場をイメージしています。

こうした新しい学びへのチャレンジも、継続的な場の運営が不可欠です。

そんな「うえだ子どもシネマクラブ」ですが、現在は単年度で助成金や補助金を申請して、プロジェクト費を捻出している状態です。対象となる子どもたちやその世帯からの料金は一切受け取っていないので(鑑賞料や利用料は無料)、場を継続していくために持続的な経費や人件費には助成が受けられず、継続が切実な状況になってきました。

はじめた当初は小学生や中学生だった子どもたちも、年月がたつにつれ、日々成長していっています。シネマクラブに通うようになって学校に行きはじめた子もいますし、いかないことを貫きながら、大人になっていく若者もいます。中学3年間をほぼ家ですごし、時々映画館に来ることで、街のいろんなひとと繋がっていった子。同じく中学にはほぼいかず、高校も進学しないで、でも本や音楽に触れ、そのうちに支援者を通じてシネマクラブに出会い、18歳になった時に通信声の高校に進学を決め、今は留学に向かって突き進んでいる20歳の高校生も。中学時代にシネマクラブに通うようになって、窓口業務を率先してやってくれていた若者も、今では通信制高校に進学し、車屋さんでバイトを始めて元気に過ごしているようです。

みんな、部室のように映画館に立ち寄り、おしゃべりして帰る子もいれば、館内業務を手伝って帰っていく子など、本当にそれぞれの関わりがあります。映画上映や制作といった時間を提供していくためにも、そうしたさりげない日々の時間が必要で、それにはある一定の経費がかかってきています。学び場を保つための運営費を、ぜひみなさまに支えていただきたく、今回支援のお願いをしています。

私たちは、”不登校”という社会課題をこの国に暮らすみんなで捉え直す視点を探り続けたいと思っています。他国に比べて、識字率も高く、教育を受ける機会が平等に開かれたこの学校制度ですが、数値が表しているように、いま学びの場が悲鳴をあげています。子どもの数は減る一方なのに、不登校の数値は伸び続けている。この現状をどう捉えるのか。学校というシステムも変わろうとしているいま、子どもたちが安心して過ごす場と、学ぶ楽しさを取り戻す場所を映画館に残していきたいと思っています。ぜひみなさまのご支援をお願いいたします!

うえだ子どもシネマクラブの直井恵(なおいめぐみ)です。

映画/映画館を通じた新しい学びと居場所の取り組みは、息詰まりがちな日本社会の枠をあっという間に飛び越えて、世界のまだ見ぬ景色へ連れていってくれます。”学校に行きづらい”というメッセージを私たちがどう受け取れば良いのか日々悶々と考えていますが、映画という存在は私たちに未来のユートピアを思い描くことを可能にしてくれます。この世界を生きるために、ひとりひとりの感性を守り育む場として、ぜひ応援よろしくお願いいたします!

いただいた寄付金は、「うえだ子どもシネマクラブ」の今年度の運営費として活用させていただきます。具体的には、スタッフの人件費や助成金等ではまかないきれない映画の上映料や会場を維持するための費用(会場費、光熱費等)です。もしさらに経費があつまれば、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりのための備品購入費、活動の維持に必要な経費に充てたいと考えております。

皆さまのご支援が、子どもたちの未来を支える力となります。どうぞよろしくお願いいたします。

Campaigns in which those who wish to support the campaign collect their own support to help reaching its goal.

しんきち・たお

Finished on Feb/28/25

まなみ

Finished on Feb/28/25

Support Funding is a feature that allows you to launch your own support campaign and call for support to help achieve other campaign's crowdfunding goals. By setting a target amount and collecting support on your own, you can help the organization more than ever before.

Even a small amount is a big support if we all do it together. Please click the button below to start supporting!

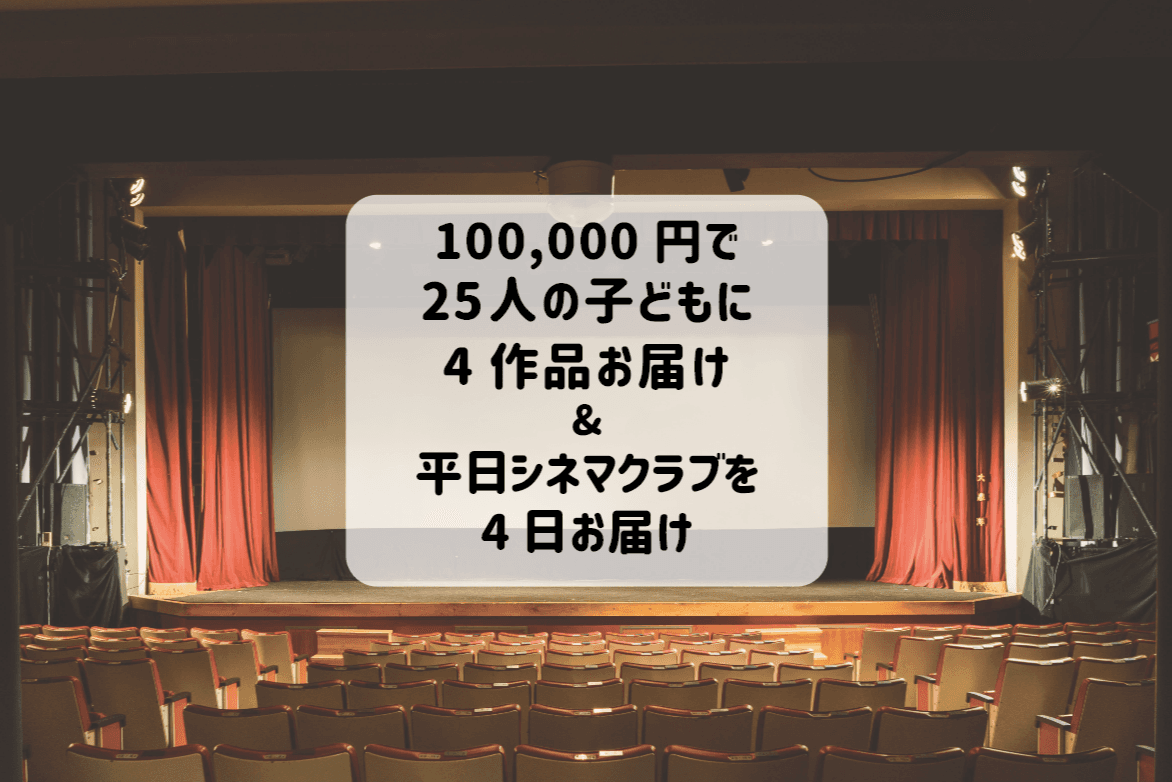

¥100,000

【御礼・特典】

・御礼メール

・活動報告書の送付

・HPへの名前掲載

・シネマクラブ上映会へ5名様ご招待

・シネマクラブ上映会時の予告クレジットにお名前表記

アイダオ