三井寺境内の上流部の状況について

2025/11/14 21:31

「こんなに重心バランスが崩れるような斜面を経験したことがない。切実な実感だよね――」

2025年、今年三井寺境内の上流部を手がけた時の矢野の第一声でした。

「重機を谷に下ろすだけでも、重機が滑って滑って。普通なら簡単に降りられるのに、乾燥大地になってしまっているから、重心バランスがあっという間に崩れて谷に落ちていくような、そんな重機作業だった……」

矢野の重機は、およそあり得ないと思うようなところでも、不可能だというようなところでも、環境のためにはいつも進んでいきます。慎重にかつ大胆に、必ず方法を見つけ出します。そして乾燥した斜面はこれまでも十分こなしてきているはずでした。

しかし今回は、「今までこんなに大変そうなのは見たことがない」とスタッフが息を詰めながら見守り、口々に言うほど、1日の作業が2日となり、3日となり……難攻不落な作業となりました。

「僕が本当にこれは大変なことだなと思ったのは、この2日間、三井寺の境内の一番どん詰まりの奥山の谷口の、伝法院庭園のすぐ上の斜面沿いからの水脈改善を重機でやった時に、とんでもない乾燥大地になって乾燥表土になっていたことです。

もう命がけの作業をしたんですよ。谷の出口がその水脈の底までカサカサになってしまった乾燥水脈になって、つまり水が完全に切れている。掘ってみて初めて分かったけれど、あり得ない。

この三井寺と言われる三つの井戸の流入になっている水質が完全に断たれてきているような状態になって、その斜面を含めて乾燥し、なおかつ硬化した大地になって。

すごい現実が起きているということを掘ってみないと分からない――その貴重な経験をやらせてもらって、このことがどうして起きるのかということを掘り下げていくと――

そう、表土が乾燥しているこの実態。それは今堀先生が言われたように、水路網、いわゆる琵琶湖疏水の近代化工事、それから交通網、そのJR湖西線の新設、それから高速道路、一般道路を含めたトンネル工事――それらの地域の大動脈が水路網の大動脈、その赤動脈、人道の大動脈が通らざるを得ないような脈の要のポイントが地政学的にちゃんと提示できると思うんですよ。

そこで起きてきた歴史的背景、事実を見える化することによって、現在、現代の環境問題――知られざる環境問題、ものすごく大きな日本列島全国で起きている環境問題がここに凝縮されて提示されている。それを僕はこの3日間で思い知らされたんです」

水が集まるはずの谷筋がパサパサ、カサカサ……これはとんでもない異常事態です。水脈の遮断は、どうやら三井寺の開発への抵抗の歴史とつながっているようです。

現在三井寺境内地には、JRとバイパス、琵琶湖疏水という3本の交通網・水路網が横断しています。建設計画が持ち上がった時に、三井寺は

「聖域……仏の身体にそのようなものを貫通させるわけにはいかない」と経路変更などを交渉し、宗教の尊厳のため抵抗を続けました。また、境内は天台宗における「胎蔵界」そのものでもあるという考えがありました。もつれにもつれて裁判にまで至りましたが、最終的には半ば強制的に、実力行使されて幕引きとなりました。

「近年、特に交通網と水路網の環境整備が決定的にこの三井寺の源流の水脈を傷めてしまっている。そのことが全国で公共事業として行われているわけだけれど、社会的に認知されていない。公共の名のもとに三井寺さんが裁判をしても、全部裁判で負けてしまっているわけですけれど、これはこれからの社会で軌道修正しないと流域風土が大変になってしまう。そしてなおかつそれが災害につながってしまう――」

「すごく大きな環境問題をはらんでいることであって、しかもこれは早急に社会の情報にならないと、日本列島そのものがおかしくなるし、地球に対しても同じことが言える。このシンポジウム3日間で、この琵琶湖流域風土の実態を、三井寺の敷地環境を通して、そして歴史的背景、文化財を通して垣間見えることで、日本列島と太平洋側との共通した課題がここに濃縮されているということ。だから本当に、この風土再生学会でやってきた、このシンポジウムの神髄がここに見える化されてきた。それが今回思い知らされた。」

現場では、風道と水道と……そして人道が連携となるように改善できると、それは循環型へと大きく寄与します。それはその場の空気質、生態系機能を十分に向上させ得る(=本来の力となる)ものです。

開発が悪ということではなくて、誰かを責めるのでもなくて、開発の在り様があるということ。杜を傷めず、穢さず、大切にその場を使わせていただく。その根本をもとに、培ってきた土木視点「杜土木」。

それはかつて日本人がすでに身につけ、熟成していた視点と技。すでにそれがあること。「脈」「生態系脈循環機能」すなわち、命のチカラで命の土台ができていること。その鍵を握る「脈」を尊重すること、断絶させないこと。

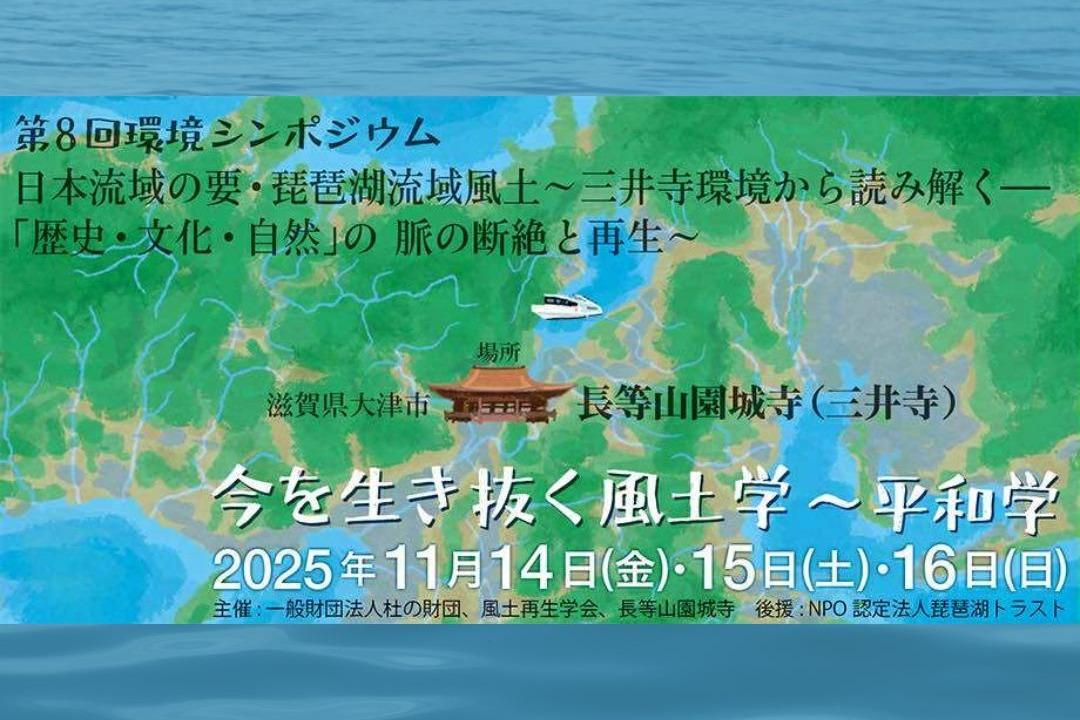

今回のシンポジウムでは、一人一人の問題、全体の問題としてこのことに真摯に向き合い、あらためて循環へと舵を切っていくことを社会で希求し、実現に向かうためのシンポジウムとしたいと願っています。

← 活動報告一覧へ戻る