私たちの取り組む課題

地域社会のなかで一人一人が安心して”すごす”ことができる居場所をつくる

私たち一般社団法人一人一人社(めいめいしゃ)は、京都市上京区堀川通沿いにある堀川商店街で生活介護事業所「すごすセンター」を運営する一般社団法人です。障害のある人やマイノリティーを含む全ての人が、安心して“すごす”ことができる居場所をつくることを目指し、2024年に設立しました。

メンバーは福祉分野に携わってきた人だけでなく、アーティストや建築家、キュレーターといった文化芸術分野で活動している人たちも加わることで、従来の福祉でもなく、既存のアートでもない、オルタナティブなアプローチによる活動を行なっています。福祉と文化芸術、それぞれが持つ想像力と創造力の繋がりに可能性を感じています。

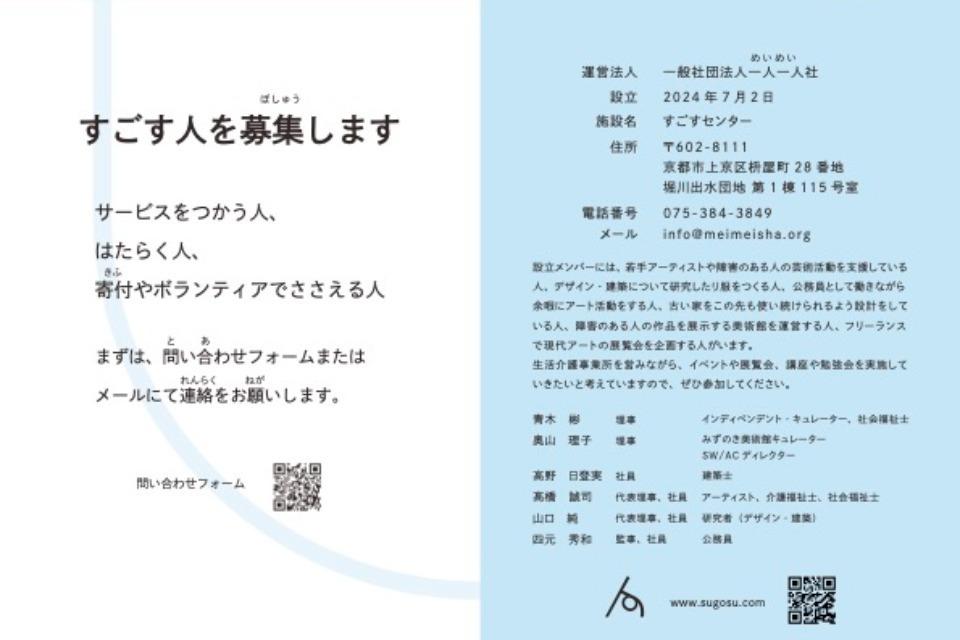

ー設立メンバーー

青木 彬 理事 インディペンデント・キュレーター、社会福祉士

奥山 理子 理事 みずのき美術館キュレーター、SW/ACディレクター

高野 日登実 社員 建築士

髙橋 誠司 代表理事、社員 アーティスト、介護福祉士、社会福祉士

山口 純 代表理事、社員 研究者(デザイン・建築)

四元 秀和 監事、社員 地方公務員

※五十音順

働くだけが価値じゃない。生活介護事業所だからできること

すごすセンターで提供する障害福祉サービスは、「生活介護事業所」というものです。支援の対象者は、障害支援区分が「区分3」以上の比較的障害が重く、サポートを必要とする人たちです。

昨今、障害のある人たちもその特性に応じた多様な働き方が生まれ、「就労系障害福祉サービス」を提供する障害福祉サービス事業所では、さまざまな特色を活かして、障害のある人の働くことを通じた社会参加を支援しています。

あえて就労系ではなく生活介護を柱とするすごすセンターでは、働くことを広く捉え、「すごす」ことに最大の価値を見出します。センターを利用する障害のある人が、どのようなニーズを抱いているかを丁寧に掘り起こし、一人一人その人らしくすごすことが実現されるプロセスを創造的に支援していきたいと考えています。

地域に開かれた居場所となるための文化事業

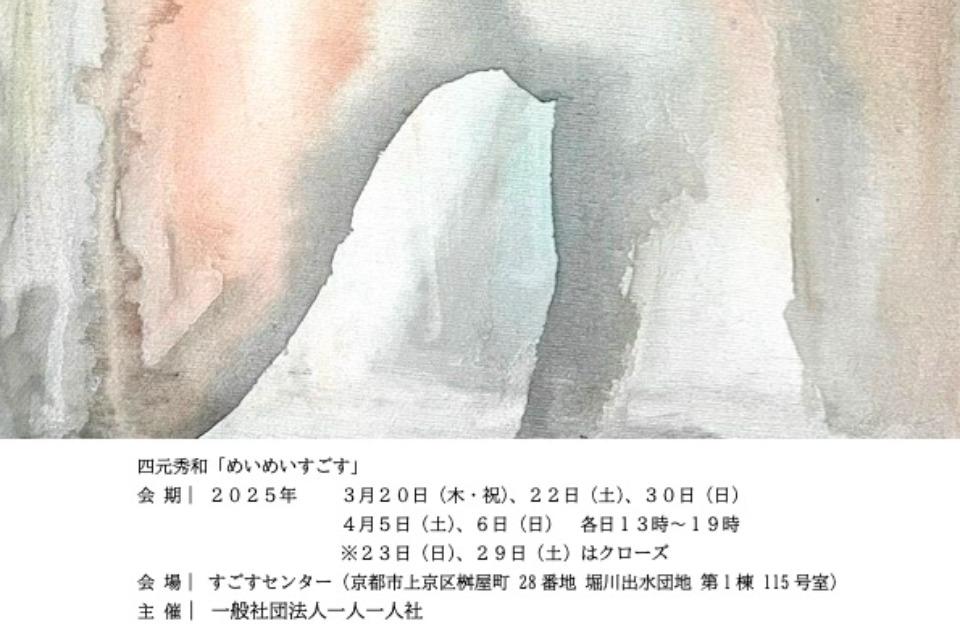

すごすセンターが目指すのは、障害福祉施設の利用者だけに閉じた居場所ではありません。障害のある人もそうでない人も、様々な人が共に“すごす”ことができる場所を実現するために、施設を地域へ開くことの重要性を感じています。「福祉施設=障害のある人だけのための場所」ではなく、すごすセンターが誰もが立ち寄ることができる地域の居場所として認識してもらうために、展覧会やワークショップ、地域のイベントへの出店など、私たちの強みのひとつでもある文化事業を通じて、普段は障害福祉施設に縁がない人たちにもアプローチしていきます。

(写真:中谷利明)

なぜこの課題に取り組むか

商店街が併設された団地で多様な人がすごす場をひらく

京都市内を縦断する堀川通りの一角に位置する堀川団地は、戦後の復興を目指して全国初の「下駄履き住宅」(路面店の上階に住居がある建築)として開発され、当時大きな注目を集めたといいます。

今も、雑貨屋、果物屋、飲食店、スーパーなどが軒を連ね、地域住民の生活が支えられているだけでなく、「アートと交流」がまちづくりのテーマに取り入れられ、更なる活性化も図られています。

そうした人の往来が多く活気ある商店街の一角に、様々な背景を持った人が集まることのできる場がひらかれることは、商店街が、単なる消費的な利用だけでなく、出会いや交流自体が価値を持つエリアとしても機能し、より魅力ある地域コミュニティとして育まれることが期待されます。

福祉とアートによるソーシャルアクション

「福祉」は本来、すべての人が幸福であるために取り組むことを意味します。

これは「アート」にも通じる考え方です。絵を描いたり、土をこねたりすることや、そうして完成した作品だけがアートなのではなく、私たちの生きる社会について問い、考え、行動として表していくことなくしてアートは成立しません。

幸福の追求のために社会を問う。すごすセンターは、そうした福祉とアート双方のあり方を取り入れた小さな実験の場なのです。

「対等な関係」を具現化したい

私たちは、おそらく、まだ一度も「すべての人が対等な関係である」状態を経験したことがありません。

すごすセンターでは、障害福祉施設として利用する人も、休憩しに立ち寄る人も、そしてスタッフも、それぞれが主体的にすごし、対等な関係で関わりあえる場をつくり出したいと考えています。

「働く」ということは、けっして賃金や生産性を伴う労働力という意味だけではないはずです。

また近年では、障害のある人の「創作」が、「働くこと」と異なる価値としても注目されるようになりました。一方で、すべての障害のある人に「つくること」やその才能が期待されている現状に、もどかしさを覚える人もいるのではないでしょうか。

「すごす(居る)」そのこと自体が社会で保証されるために、私たちは、すごすセンターに集まる人たちとの関係を、創造的に築いていくことを試みます。

(写真:中谷利明)

支援金の使い道

多様な“すごす”を支えるために

生活介護事業所では障害のある人の利用が主な収入源になっています。しかし、それだけでは施設の家賃や職員の人件費など最低限の経費を賄うことしかできません。

ご支援が集まることで、次のようなことが実現できると考えています。

・創作活動をしたい利用者の表現活動の支援やアトリエスペースの整備

・社会参加の機会を増やすためのカフェなどシェア・キッチンやギャラリー機能を追加するための改装

・地域の人たちとの交流イベント(展覧会、ワークショップ、トークイベントなど)

・送迎を必要とする方のために車椅子ユーザーに対応した福祉車両の購入

・様々な障害特性に対応するための施設の改装

多様な“すごす”を支えるために必要不可欠な事業を展開するための予算は決して潤沢にあるわけではありません。たとえ少額なご支援でも創作活動のための画材購入やイベントを実施するための支えになります。それらは利用者だけでなく、今後すごすセンターを訪れてくださるみなさん一人一人が“すごす”ことを実現し、社会のなかにひとつの居場所をつくることに繋がります。

ご支援の程どうかよろしくお願いいたします。