私たちの取り組む課題

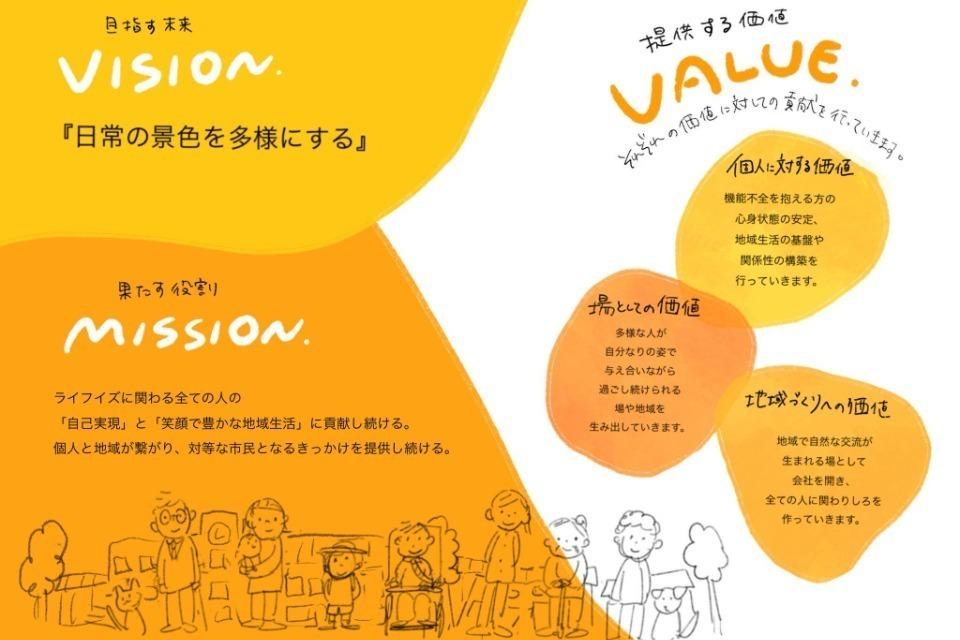

私たちは「日常生活の景色を多様にする」というビジョンのもと、

様々な障害や背景にある方々であっても、

「障害者-健常者」「利用者-支援者」といった画一的で一方向的な関係性ではなく、

「同じ地域で暮らす対等な市民同士」という関係性を紡いでいけるような地域を

市民と共に実現していくために活動を行っています。

なぜこの課題に取り組むか

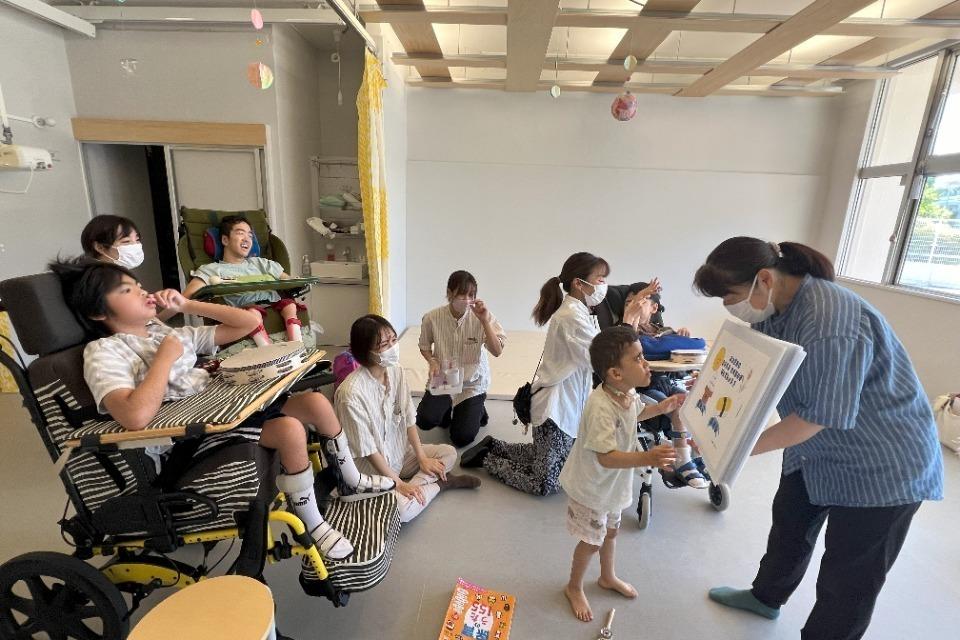

現在全国で約2万人の医療的ケア児が在宅生活を送っていると推計されています(令和3年度調査)。しかし、地域の受け皿が少なく行き場のない、もしくは限定的な子どもたちも少なくありません。「医療的ケア児とその家族の生活実態調査報告書」によれば、障害福祉サービス等の利用にあたっての課題として「医療的ケアに対応可能な事業所が十分 でない」が 78.6%で最も多い現状があります。

また、障害の見かけ上の重さから本人が持つ能力を軽視され、幼少期から社会の中で区別される場面が多いため、所属するコミュニティが非常に限られるという課題も存在します。

私たちは各自治体や社協、子ども家庭支援センター及び商店会や民間事業者と連携しながら事業を実施し、さらには興味をもってくれる他地域住民とも繋がり合い、地域住民との繋がりも深めていく事で、地域で暮らす誰もが豊かで多様な日常生活を享受できる地域社会の実現を目指しています。

日常生活の景色の多様化とは…?

とある、どんど焼きの会場には車いすユーザーは一人もいませんでした。

スロープには飾りが飾られ、やぐらは消防車のホースでグルっと囲まれていました。

でも我々が行くと、何人もの人がスロープを通れるようにし、消防団員の一人がホースを乗り越えるスロープを出してくれました。

街の中には既に様々な種が撒かれていますが、機会が無く残念ながらそれが世に出る機会がない事もあります。

外の世界に出ていき地域の奥底にある優しさや配慮みたいなものを顕在化させていく事。

それこそが我々が考える「日常生活の多様化」に繋がると考えています。

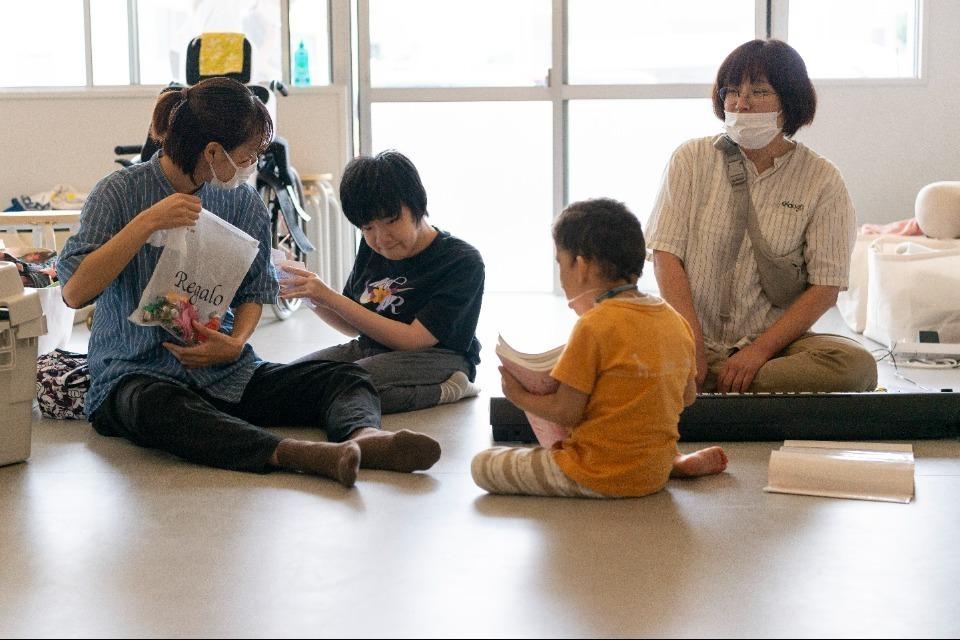

私とあなたから私たちへ

自分自身を尊重されている感覚を持ちつつも、「私とあなた」ではなく、「私たち」として組織を考えられる感覚を持つことを大切に考えています。

震災時には自分が被災していなくても被災地に想いを馳せ、見ず知らずの人の死にも心を痛め、自分に何かできる事が無いかとソワソワしていたと思います。

そんな、他人の体験や感情の揺れで自分の心が揺らぐような感覚が「私たち」なんだと思います。

私たちは「私たちの感覚」を持った組織・地域を構築していきたいと考えています。

支援金の使い道

制度事業を中心としながらも、制度の範囲内では生み出せない景色や解決が難しい地域課題に向き合いながら法人の運営を行っています。ぜひ、私たちの取り組みにご賛同いただき、多様な日常生活を生み出す一員として協働頂けますと幸いです。

頂いた寄付は主に以下の目的に使用させて頂きます。

ご利用者様が使用する備品の購入

- 重症心身障害児者や医療的ケア児者は様々な機器や器具を活用していく事で、自分の意思を表現したり、主体的に活動に参加する事が可能となります。

- 備品の購入を行わせて頂く事で、活動の拡充を図っていきます。

非常災害時の備蓄準備

- 当事業所の訪問看護や通所事業所をご利用頂いている方々は発災時には災害弱者となってしまう可能性の高い方々です。非常災害発生時においてもご利用者様や地域の方々の命を守り、生活を安定させるために活用していく備蓄等の準備を行わせて頂きます。

地域の方々との交流機会

- 当法人では日常生活への繋がりを意識した中で、地域イベントの企画・運営も実施しております。例えばラフな食卓という地域の方々との食事イベントや年一回開催している芋煮会等の食材費や多摩ニュータウンの繋がりを意識した商店街キャラバンなどのイベント運営費に活用させて頂きます。

またご寄付以外にも、

事業所にお越し頂き、駄菓子やジューススタンドを楽しんで頂いたり、カフェにてお食事を召し上がって頂く事も大きな支援になります。

是非、ご自身に合った形で関わりを持って頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。