私たちの取り組む課題

茶話会の実施

少人数で、状況の違う患者同士、家族が語る茶話会を実施し、共に病を学び、受け止め、生きる力を養います。

各種講座やセミナー等開催

「市民講座」等開催し、市民が病や老いを知り、健康を願って、共に生きやすい地域づくりができるよう、市民が交流し、 これからの医療や介護を共に考え、語る場を作ります。

また日本エルダーライフ協会による介護者への情報支援を目的とした「お節介士入門講座」「お節介士認定講座」を定期的に開催します。

イベント

毎月 定期的にフラワーアレンジメント、ネイルケアやケアリング・ヨーガ等、誰でも参加出来るイベントを開催します。

専門職や学びたい市民の交流の場

医療者、介護職など専門職が、施設の枠を越え、多職種が交流し、学ぶ場を提供します。 それぞれ互いの役割を認識、理解し、信頼できる、本当に市民が求める医療と介護のネットワークを作ります。

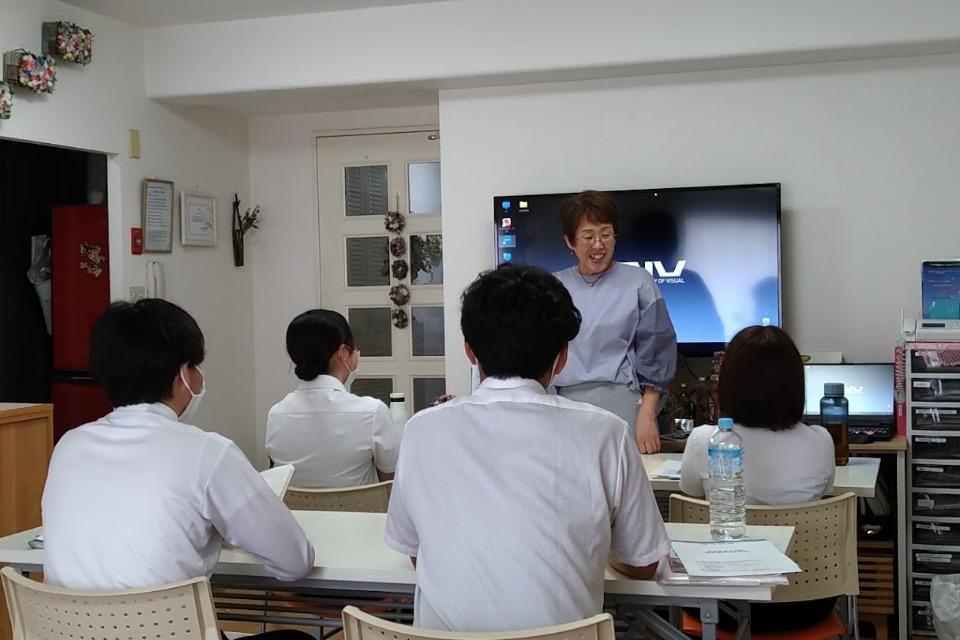

看護学生向け講座の実施

看護学生へ「患者サポートについて」等、講義を実施。 患者が何を考え、どんなことに困り、看護師に何を求めているのか、実際の患者の思いや声を伝え、看護師のあり方を自分で考える場を提供します。

なぜこの課題に取り組むか

支援団体 一般社団法人らふを設立した理由

乳がんに罹患し、患者会設立、運営してきて思ったこと

皆さん、こんにちは。

一般社団法人らふ 代表理事 蓮尾久美と申します

私は2005年42歳で乳がんを経験し、2007年当事者団体である患者会を設立、8年続けました。

それはがん患者が「死ぬかもしれない」という不安と向き合う時に、体験者の声を気軽に聞ける場が必要だと思ったからでした。

けれど、「がんになってから知ること」を、本当は「がんになる前に知っていたらむやみに不安にならなかったのでは?」と、何年たっても変わらない多くの患者さん、ご家族の声を聴いて思いました。

2015年当事者団体(患者会)から支援団体である「一般社団法人らふ」を設立したのは、そんな思いからです。

人生100年時代を迎えて

がんと共に生きる時代になって気づいたこと

「人生100年時代」と言われる今、医療の進歩と共に、5年生存率が6割を超えました。

そして、がんになっても多くの方は「がんと共に生きる時代」になり、ご相談もがん患者が親の介護を担う、また介護を担っていた家族ががんになったなど多様化し、「その後を生きる時代」に起こる介護や高齢者の住まい、相続など様々な問題に直面するようにもなりました。

そのような背景の中、「誰にでも起こりうること」への市民目線での情報支援が必要であることを痛感し、当理事 柴本美佐代が2012年から10年間介護者への情報支援活動、「お節介士」育成を続けてきた「一般社団法人日本エルダーライフ協会」と2022年10月31日付にて合併し、がん患者、家族への情報支援だけにとどまらず、ここに新たな活動を始めるに至りました。

「自分の人生」を生きる力を育むために

人との温かなつながりで、心豊かに生きる場を提供する

一般社団法人らふは、自分や家族が病や介護で、様々な問題や困難に突き当たった時に困らない様、市民目線で世の中の制度や仕組み、地域の社会資源を伝えて参ります。

また、相談窓口、専門家の協力などを得て様々な人生の局面で必要となる情報や生きる知恵を得る場、交流できる場を提供します。

人と人との温かなつながりを通して、信頼できる人と出会い、自分で考え、自分で選び、「自分の人生」を生きる力を身に着け、誰もが心豊かで幸せな人生を送れるよう応援し、社会に貢献致します。

支援金の使い道

市民目線で市民講座や研修会を継続的に開催したい

医療や介護の提供者と市民との相互理解を深めるために

当法人は、今までありがたいことに民間助成金にて「市民目線で」市民講座や多職種連携研修会などを開催してきました。そのおかげで、会場費や講師謝礼金、作業費、交通費、お弁当代などを支払うことが出来ましたが、今後継続して助成金を採択されるのは将来を考えると難しいと考えます。

基本、当法人はサロンがあるので、人数は限られますが、リアル参加とオンラインでのハイブリッドで開催することは可能であり、こちらは継続して開催していきます。

しかし、年に数回はできればリアルで会場を借りて市民講座や研修会を開催したいと思っています。

それは、今までの活動の中で、参加くださった病院の医療者、在宅での医療者や介護職、地域の行政、士業の方々など、「専門職」と言われる医療や介護の提供者と、患者、家族、遺族、市民との間に立って、市民講座や研修会を開催することで双方の相互理解を深め、患者や家族は情報や知識、社会資源を知り、「患者力」「市民力」を培い、納得して自分で決断し、選択するようになり、専門職は、「何が困っているのか?」「自分たちの声はどう届いているのか?」を知る機会になっていることを痛感しているからです。

また、地域の泉佐野泉南医師会看護専門学校の看護学生の授業として、市民講座や研修会が活用されており、近い将来、地域で働く彼らに地域を知り、患者の思いを知る機会となり、学びとなっています。

これらの活動は、継続してこそ培われるものだと思っています。人生100年時代を、がんになろうと、介護が必要になろうと、どんな状況であっても、しなやかに心豊かにそれぞれの人生を生きていけるように、専門職、市民が一緒に考える地域づくりに貢献したく、市民講座や研修会を開催できるようにしたい、この思いに賛同くださる方にご支援いただけたら大変うれしく思います。