私たちの取り組む課題

重度の身体障がい者がICTの専門知識を学べる環境が無い

現在、ICTの急速な発展により、オンラインで学べる環境は日々広がりを見せています。しかし、重度の障がいを持つ方々が就職に必要なスキルを学ぶための環境整備は、まだ十分に整っていないのが現状です。

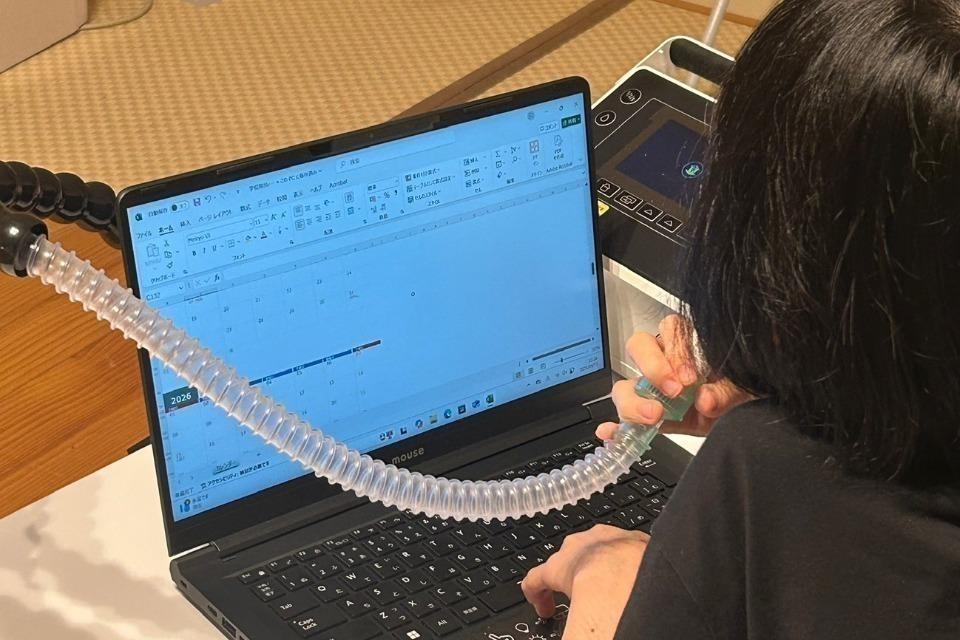

そこで私たちは、「重い障がいがあっても、ITを学び、仕事ができる未来」を目指し、熊本県からの委託を受け令和4年よりICTを活用したモデル事業を行い、パソコンの基本操作からプログラミングやアプリ開発などを、自宅からオンラインで学べるカリキュラムを準備しました。さらに、パソコン操作に必要な福祉用具などの環境整備も行いました。

このモデル事業には、熊本県在住の12名の重度身体障がい者が参加し、リハビリ専門スタッフ、ICT講師、キャリアコーディネーターの体制で運営しました。

その成果として、参加者の一人であるYさんが、なんと上場企業のエンジニア職に就職されました。

Yさんは支援学校高等部の生徒で、骨形成不全という病気により、常に車椅子で生活されています。この事業に参加する前は、パソコンに少し触れたことがある程度でしたが、学びを重ねる中で驚くほど成長され、プログラミングやアプリ開発にも果敢に挑戦されました。

そして令和7年4月、Yさんは東京都のAKKODiS(アコーディス)コンサルティング株式会社に完全オンライン勤務のエンジニアとして採用され、熊本のご自宅から仕事をスタート。ご本人とご家族からは、「とても嬉しい、幸せです」という言葉が聞かれました。支援学校から上場企業への就職はほとんど前例がなく、関係者一同、驚きと喜びに包まれました。

Yさんのように、一般企業への就職に挑戦できる方がこれからもっと増えていくために、私たちはこの取り組みを継続・発展させていきたいと強く感じています。

しかし、今回実施した県のモデル事業は、予算の確保がなければ継続が難しいのが現状です。「重度の障がいを持つ子どもたちが、専門的な知識を継続して学べる環境づくり」この仕組みを絶やすことなく、未来へつなげていくことが、いま強く求められています。

なぜこの課題に取り組むか

身体障がい者の支援学校卒業時の就職率は6%しかない

特別支援学校高等部を卒業した身体障がい者の就職率は、わずか6%にとどまっており、特に寝たきりレベルの重度身体障がい者の方々は、ほとんど就職に繋がっていないのが現状です。

近年、オンラインで学べる環境は広がりつつありますが、それを活かすために必要な福祉用具の整備や専門的な支援は、まだ十分に行き届いていません。

このように、「寝たきりの方でも就職できる」という可能性自体が、いまだ社会に広く認知されていない状況にあります。

やはり今まで前例が無い為、教育現場や雇用する企業側、または家族、本人でさえも仕事ができるとは思っていない事が多いです。しかし、前述したYさんの様に、「スキルを身につけて仕事をしたい」と強い気持ちを持っている方が実際に数多くいらっしゃいます。

今回の事業を心待ちにしている、重度の障がいを持つ5名をご紹介します。

【H・Sさん】熊本県合志市在住。

脳性麻痺のある中学3年生の彼は、小学1年生の頃からゲームやカメラに親しみ、機械への関心を少しずつ育んできました。転機となったのは、小学5年生のとき。コロナ禍で配布された1台のタブレットが、彼の世界を広げるきっかけになりました。

それ以降、彼は自分でパソコンの仕組みを調べ、YouTubeを見ながらプログラミングにも挑戦しています。うまくいかないことも多い中で、地道に取り組みを続けています。「ITの仕事がしたい」という想いを持ちながらも、どう進めばよいか分からず、不安になることもあります。

それでも、興味を持って学び続ける姿勢はとてもまっすぐで、その努力は確かなものです。彼の学びたいという思いを実現できる環境を一緒に整えていけたらと思っています。

【M・Mさん】熊本県合志市在住

現在高校2年生の彼女は、「筋ジストロフィー」と診断を受けており、徐々に筋力が低下していく進行性の病気です。将来的には日常の動作が難しくなる可能性があります。それでも彼女は、自分にできることを少しずつ見つけてきました。

小学校4年生のとき、担任の先生が「パソコンを使ってみない?」と声をかけてくれたことがきっかけで、興味を持つようになりました。それまでパソコンに触れた経験はあまりありませんでしたが、先生と一緒にブラインドタッチの練習を始めたり、パワーポイントの操作を覚えたりしました。

「これなら、自分のペースで、何かを人に伝えることができるかもしれない」と感じたそうです。「もっと専門的なことにも挑戦してみたい」「パソコンだったら、自分にもできることがあるかもしれない」そんな気持ちを胸に、少しずつ発表やレポートづくりにも取り組むようになりました。

できないことがあっても、できる方法を探していく。そばで支えてくれる人たちと共に、彼女の更なる学びをサポートしていきたいと思います。

【Y・Kさん】熊本県合志市在住

現在高校3年生の彼が「筋ジストロフィー」と診断されたのは、生まれて間もない頃でした。歩き始めが少し遅く、言葉の発達にも時間がかかっていたことから、病気が疑われ、診断に至りました。

小学校5年生の頃からは、車椅子での生活が始まりました。けれど、それは彼の世界が狭くなることを意味するものではありませんでした。

タブレットやスマートフォンに親しみながら成長し、中学校に入ると1人1台のタブレット型ノートパソコンが支給されました。それをきっかけにタイピングを覚え、ICTへの関心も深まっていきました。

中学校を卒業するとき、彼は「パソコンでゲームをしてみたい」と話していました。友人たちが楽しんでいる姿に刺激を受け、自分もやってみたいという思いが芽生えたのです。その気持ちを受けて、ご家族は高校入学時にパソコンを準備しました。

現在は支援学校の授業にてパワーポイントで資料を作るなど、実用的なスキルにも少しずつ取り組んでいます。最近では、「将来、ゲームに関わる仕事がしてみたい」と話すようになりました。その目標に向けてより専門的な知識を学びたいと考えています。彼の夢実現に向けてしっかりとサポートをしたいと思っています。

【W・Kさん】熊本県熊本市在住

現在高校2年生の彼に最初の症状が現れたのは2歳の頃。高熱によるけいれん発作から始まり、徐々に寝返りや指の動きが難しくなっていきました。原因が分からず検査が続く中、リハビリの一環で使い始めたiPadが、彼にとって大切なトレーニングツールとなりました。

免疫グロブリン治療、ステロイドパルス療法を続けた結果、立ち上がることができるようになり、歩行も少しずつ可能に。ただ、今も体の動きのコントロールには困難があり、10歳で「自己免疫性脳症(小脳失調症を含む)」と診断されました。

それでも、小学校5年生からは放課後等デイサービスでプログラミングに挑戦。中学進学前には、先生の勧めでPC版マインクラフトに取り組み、ご家族がパソコンを用意しました。iPadで動画編集をしていた経験もあり、彼はすぐにPCの操作に慣れ、MODの導入や動画投稿にも挑戦。現在はプログラミングの学習も少しずつ進めています。「IT関連の会社に就職したい」。彼の夢への挑戦をサポート致します。

【O・Rさん】熊本県菊陽町在住

現在20歳の彼は、小学5年生のとき「脳幹部の良性腫瘍」と診断されました。年間を通して腫瘍は大きくなっていますが、腫瘍部位の関係で手術や治療は難しい状況です。最近承認された薬は腫瘍の成長や悪性化のリスクもある為、慎重に経過を観察しながら治療の選択を検討しています。

また、脳腫瘍の影響により誤嚥性肺炎を繰り返し、これまでに長期入院も経験しました。夜間には呼吸器、痰の吸引器が必要となっています。さらに、新型コロナウイルスへの感染をきっかけに体調が悪化し、歩行や長時間の座位が難しくなり、横になった状態で過ごす時間が増えています。そのような状況の中でも、彼はゲームやパソコンへの関心を持ち続けています。

支援学校高等部では希望を持ってパソコンの練習に取り組み、卒業後も就労支援事業所でICTを活用した作業にチャレンジしてきました。

「自分に合った形で、ITの仕事に関われたら」その想いを胸に専門的なICTの勉強に取り組みたいと強く願っています。

この取り組みは、上記熊本の5名の学びから始まります。しかし、ここで終わりではありません。全国の障がいをお持ちの方々が、ICTの知識を学び、自分らしく生きる力を育めるよう、私たちはこれからも環境を整えていきます。実現の為に是非ご支援をよろしくお願いいたします。

支援金の使い道

寝たきりの方でも就職できる”機会を創る、パソコン環境整備とICT教育支援にご協力ください

いただいたご寄付は、以下の2つの目的のために活用させていただきます。

1. ICT専門家による教育支援体制の構築

エンジニア職を目指すためには、「ITリテラシー」「ネットワーク」「プログラミング」の3つの分野に関する知識と技術が特に重要です。そのため、外部の専門スタッフによる指導のもと、就労に必要なスキルをeラーニングでいつでも学べる環境の整備が必要不可欠です。

また、学習中に生じる疑問を解決するためには、オンラインでの質問対応サポートに加えて、オンラインでは伝えにくい内容を補う対面での支援も重要となります。

このような学習・サポート体制を整えるためには、「ICT専門スタッフの人件費」や「オンライン学習のシステム使用料」など、一定の費用が必要です。就労までに求められる知識・スキルの習得には、継続的な支援と環境づくりへの投資が欠かせません。

2. パソコン操作が可能となる環境整備

障がいのある方がパソコンを操作するためには、その方の身体の状況に合わせた環境づくりが必要です。たとえば、「右手だけが動く」「寝た姿勢でしか作業できない」など、状況は一人ひとり異なります。

それぞれの方が無理なく、快適に操作できるようにするためには、個別にカスタマイズされた福祉用具の導入が欠かせません。しかし、多くの福祉用具は高額であり、家庭での負担は非常に大きいのが現状です。また、適切な用具の選定には、専門家の判断が必要です。

当協会には、リハビリの専門スタッフが在籍しており、お一人おひとりに最適な環境を整えることが可能です。ご寄付を通じて、必要な福祉用具を導入し、学びの場にアクセスできる環境を一緒につくっていきたいと考えています。

寄付の活用と今後について

予定金額を上回るご寄付をいただいた場合は、次年度以降の同様の取り組みに繰り越し、持続可能な支援活動につなげてまいります。

皆さまからのご支援は、障がいのある子どもたちにとって、学びや仕事への第一歩となる環境づくりにつながります。ワクワクしながら挑戦できる未来を、一緒に育てていきませんか?

どうか、あたたかいご支援をよろしくお願いいたします。