子どもたちに「おかえり」を。

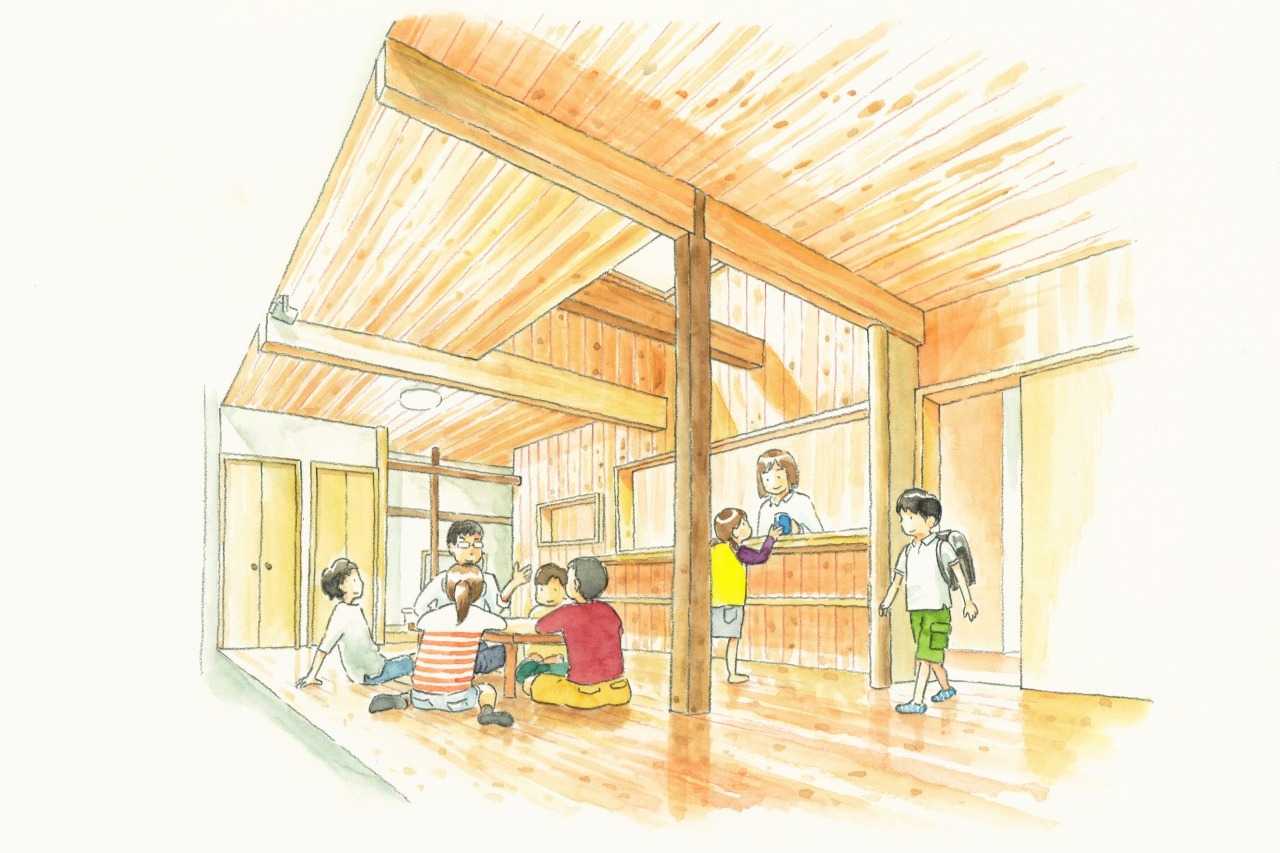

自分の家のように安心して過ごせるそれが「b&g園田」

地域の子どもたちをすぐそばで見守る民間学童施設「b&g園田」。

子どもたちを迎えるのは専門的な研修を受けたスタッフや、子どもたちの日常支援をしたい大学生ボランティアたち。

安らげる家のような空間で、日々のかかわりを通じて生活リズムを整えながら学びや成長をサポートします。

Story

「b&g園田」の始まり

日本財団から「第三の居場所事業」の助成を受けて、尼崎市の木造2階建ての民家を改装。2018年3月より「第三の居場所」として民間学童施設「b&g園田」を運営しています。以来、学校のある日は放課後から最長20時00分まで、長期休みは朝から夕方まで、毎日みんなで遊び、宿題をし、時にはご飯を食べ、片付けるといった子どもたちの「日常」に寄り添っています。

b&g園田の特徴1:対象となる子どもたちの状態の幅広さ

仕事などの保護者の不在中に子どもを預かる「学童」には、多様な価値観や経済状況の家庭の子どもたちが通います。日常の言葉遣い。好き嫌いや食べ方といった食事の様子。勉強に対する態度。自分の気持ちや行動のコントロールのしかた。人間関係の作り方......。

そんな子どもたちと関わる学童のスタッフたちは「自分の当たり前は当たり前じゃなかった」と感じることもよくあります。

子どもたちの「自分で育つ力」をサポートするために、学童のスタッフは自分の経験則からの考え方をいったん脇へ置き、自分自身が変わり、子どもに寄り添い、見守る姿勢がいっそう求められます。

b&g園田の特徴2:子どもたちの言動の裏側にあるもの

学童には、「嫌い」「やりたくない」といったあまのじゃくな“反対言葉”を使う子、スタッフに体当たりしてきたり、飛びついたりなど、いわゆる“試し行動”をする子もいます。

そのようなコミュニケーションに慣れていないと、スタッフは「自分はこの子に嫌われているんだ・・・」と落ち込んでしまいがちです。でも、本当に嫌いなときには、子どもは何も言わず、関わろうともしないものです。

そんな言動の裏側にあるものは、本当は「好き」。本当は「一緒に遊んでほしい」。本当は「もっと関わってほしい」。そういうメッセージのことがほとんどなのです。

b&g園田の特徴3:成長の種類と時間軸

学童では子どもたちと“生活をともにする”、子どもたちの“日常”を垣間見る機会が圧倒的に増えます。

毎日繰り返される日常の中で、「結果」ではなく「過程」に寄り添うことを大切にしています。

過程を応援することで、子どもたちは「わからない」ことを隠したい気持ちが薄れ、「わからないことがあっていいんだ」「わからない自分でも、いいんだ」とまずは自分を受け入れる気持ちが育ちます。そのことが「わからない」と言えることにつながり、「理解」へのハードルが下がっていく。

そうして数カ月、時には年のスパンで、子どもたちはゆっくりと“能動性”や“自分の気持ちのコントロールのしかた”など、長い時間をかけて見守っていないと気づきにくい成長をしていきます。

支援金の用途

b&g園田では経済状況による利用料の減免を実施しています。ただ、現状「b&g園田」を運営するスタッフは2〜3名体制で市からの補助金が設定されています。

常勤+非常勤の限られた人数で日々の運営をしています。子どもにきめ細かい目配りをしようとすると、子どもを実質的に受け入れられる数はかなり限られています。

本当はもっと多くの子どもを受け入れられるよう、スタッフを増やしたい、人を育てる人を育てたい、と思っています。

コミュニケーションの幅を広げることのできるスタッフが独り立ちするには、それなりの時間とコストがかかります。

支援いただいた支援金は施設のより良い運営やスタッフ育成に活かさせてもらいます。

https://www.brainhumanity.or.jp/whereabouts/bg_sonoda/