Issues we are working on

私たちは琉球大学唯一のものづくりサークルです。

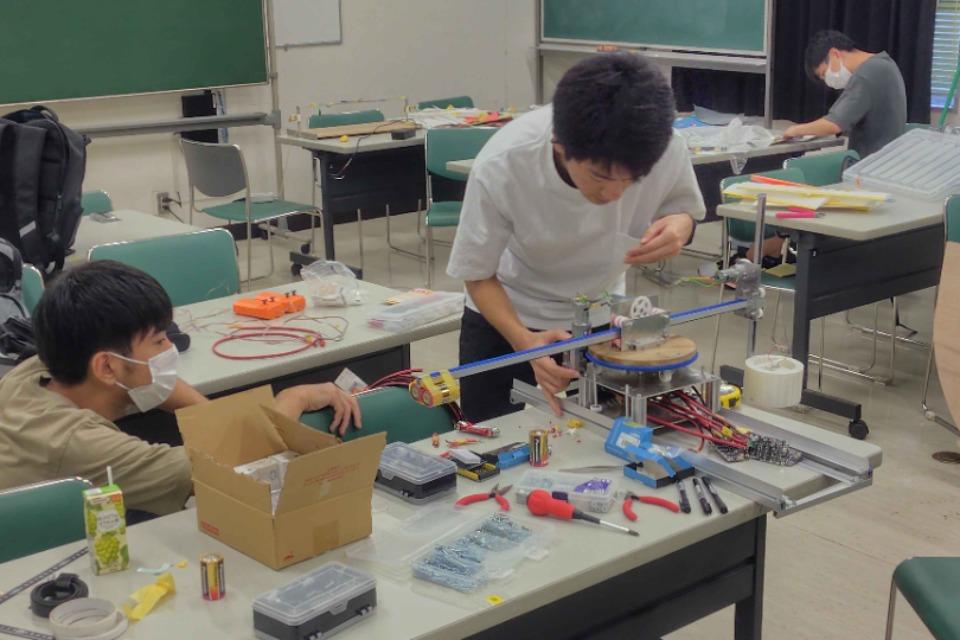

そのため「ものづくりがしたい!」という熱い思いを持つ学生の大きな受け皿となる団体を目指しています。私たちは、キャチロボバトルコンテストや飛行ロボットコンテストといったロボット競技から、ETロボコンやKibo-RPCなどのプログラミング大会、さらには種子島ロケットコンテストまで、幅広い競技に参加しています。

ただ大会に参加するだけではなく、部内で勉強会や講習会を行いさらなるスキルアップを図っています。

さらに、プログラミング教室の開催や地域イベントへの参加、中高生向けの大会の開催を通じて次世代の技術者を育成し、沖縄県のものづくり教育・イベントを盛り上げること目指しています。

Why we are tackling this issue

琉球大学、ものづくり活動の夜明け

なぜ、数ある団体の中で琉球大学Robotサークルを応援する必要があるのか?

これはズバリ「我々が琉球大学で唯一、学生主導でものづくり活動ができる場所であるから。」これに尽きます。

ものづくり活動を行うためには一般的に「ヒト、モノ、カネ、バショ」が必要になります。

弊団体は現在、51人の仲間とともに日々活動しています。

これはものづくり系団体の中では比較的大きい方であり、ヒトは充分であると言えます。

しかし、ただ人数が多ければいいのかというとそういうわけではありません。

ものづくりを愛し、情熱がなければものづくり系のサークルは成り立ちません。

では、どうするのか。琉球大学Robotサークルでは「プロジェクト体制」という弊団体ならではのシステムを構築し、サークルを運営しています。

このプロジェクト体制はものづくりに対して「大会に出場して優勝したい」という熱い熱量を持ったメンバーから「ロボットとかはよく分からないけれど、誰かと一緒になにかつくりたい!」など、ものづくりに対する熱量に関してはグラデーションがあり、それによってニーズが異なります。この「ものづくりに対する異なるニーズ」に答えられるのがプロジェクト体制です。

加えて、他大学にはロボットコンテスト、鳥人間コンテスト、学生フォーミュラ、ロケットコンテスト、衛星開発プロジェクトなどなど開発するモノや出場する大会に分かれてサークルやプロジェクトが存在しています。

これは各々創りたいもの、やりたいことがある結果、複数の団体ができそれぞれ活動に励んでいるのだと思います。

しかし、琉球大学にはものづくりができる場所が「ここ」しかありません。弊団体はこの「メンバーによって、創りたいもの、やりたいことが違う」という事象に対するニーズに応えるべく、プロジェクト体制を構築してきました。

上記で書いていることだけ読むと、プロジェクト体制は万能の体制のように思えます。

実際、このプロジェクト体制を築くために多くの団体のマネジメントに関するブログ、書籍を読み漁り、マネジメントに詳しい人に話を聞き、いくつかのサービスを導入し、多くの試行錯誤を経て今のプロジェクト体制が出来上がりました。

プロジェクト体制について詳しいことを書くととんでもない分量になってしまうのでまた次に、、、

つまり、弊団体は「ものづくり対するモチベーションがメンバーによって異なる問題、創りたいものがメンバーによって異なる問題」を「プロジェクト体制」という独自のシステムである程度受け止めることに成功しました。これにより「ものづくりがしたい人」の「大きな受け皿」になる体制ができたわけです。

ものづくり系サークルを複数作ればいいのでは?と思った方も少なくないかもしれません。しかし、こと弊学においてはものづくり系団体にヒト、モノ、カネ、バショにリソースを割いていた前例がほぼなく、まずは上記の4つの問題をクリアできたというモデルケースを作る必要がありました。この4つの問題をクリアできそうという希望が見え始めたのが今年に入ってからです。やっと琉球大学にものづくり系サークルが存在しても良いのだという期待を持てるようになりました。まさに「琉球大学、ものづくり活動の夜明け」です。

ものづくり初心者集団

さて、人を集めたはいいもの、集まったのは未経験者ばかりこれでは大会出場はおろかモノが作れません。

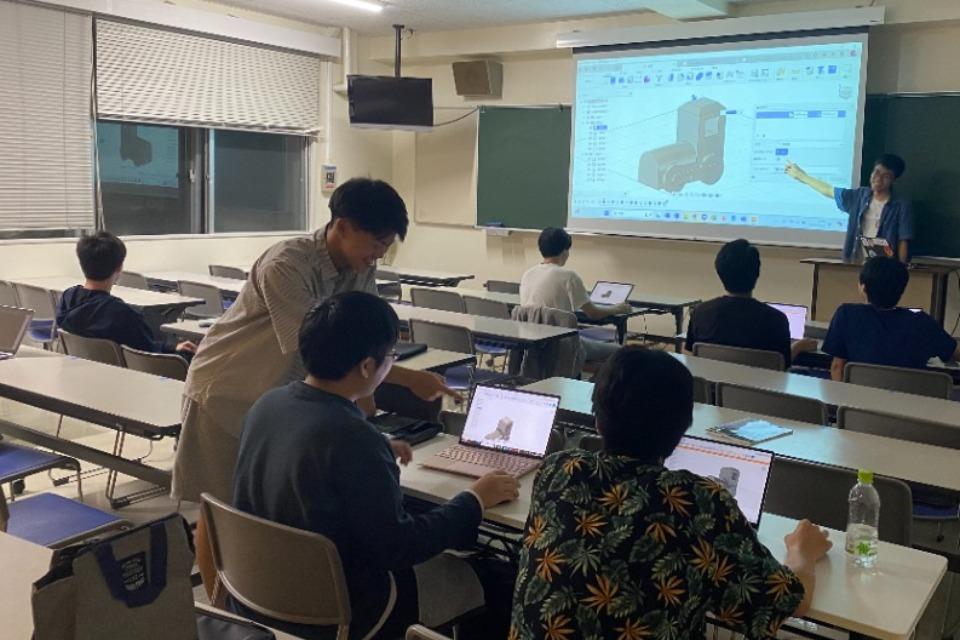

ならばどうするか?育成すればいいじゃない!ってことで琉球大学Robotサークルには多くの講習会・勉強会が定期的に開かれています。

講習会と聞くと、一般的には新入生に向けて上級生が行うものを思い浮かべると思います。

しかし、われわれは設立から間もないものづくり初心者集団。上級生であっても知識・ノウハウはありません。

設立当初は私がロボコン経験者であったため、CADの使い方や設計のしかたなどの講習会をしていました。

しかし、講習会や勉強会のシステムが確立する前、とあるメンバーによりロケットプロジェクトが立ち上がります。

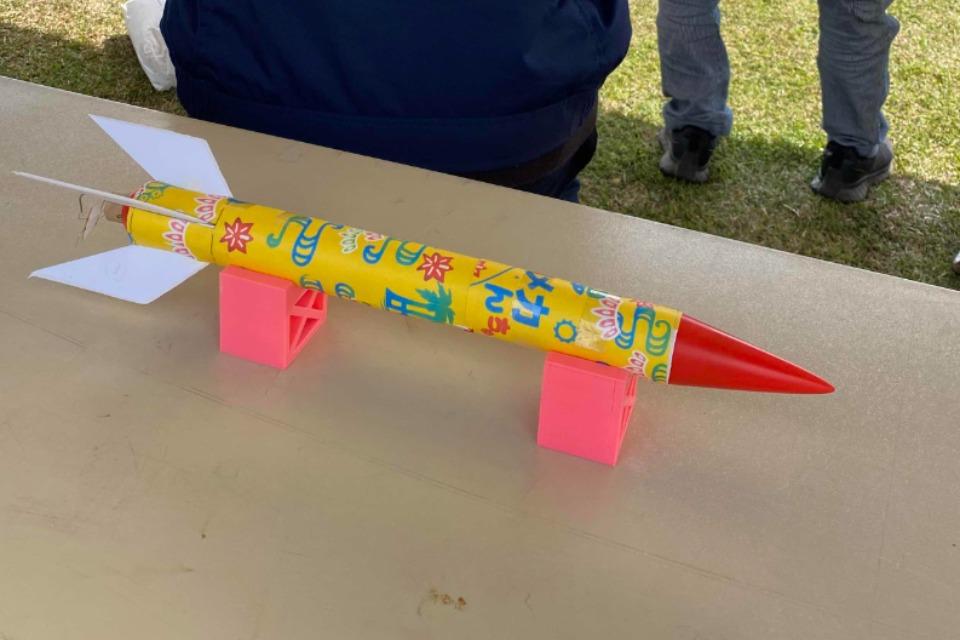

目指したのは半年での種子島ロケットコンテストへの出場です。

ロケットのロの字もしらない我々でしたが、プロジェクトを立ち上げたメンバーの「ロケット開発を行うことが夢でした。」という熱い思いと、「環境や経済的理由でものづくりを諦めてほしくない」という思いから突き進んでいくことになります。

どうやって右も左も分からない状態から、しかも半年で大会出場までこぎつけたのか。

それは簡単です。

熱量でゴリ押す、これに尽きます。具体的にはメンバーが本やネットの資料などで勉強をし、SNSや現実世界で興味がありそうな人に声をかけ少しでも知識がある人を呼び込むなどしました。

さらにはすでにロケット開発を行っている大学や高専の方に交流会をしていただき、様々なことを教えていただきました。

その莫大な熱量でゴリ押した結果、種子島ロケットコンテストの書類審査を突破し、特別賞をいただくことができました。

ものづくり初心者集団の我々は、本格始動1年にして勉強しつつ開発し技術や知識のある方々の力を借り、創りたいもの・したいことをするという前述した理念である「ものづくりがしたい人の大きな受け皿になる」というサークルの理念の達成に大きく近づいていくことになります。

この成功体験を積んだ結果、設立2年半、本格始動1年半にしてロボット相撲、ロケットコンテスト、Kibo-RPC、技育キャンプ、キャチロボバトルコンテスト、室内飛行ロボットコンテスト、ETロボコンなど数々の大会に出場しました。いくつかの大会では入賞や賞もいただき、着実に技術力も付いてきていると感じます。

ものづくり団体の存在意義

次は私が思うものづくり団体の存在意義について話していこうと思います。

ここでいうものづくり団体とは学生主導でなにかものを製作しているサークルや部活動、プロジェクトのことを指します。

具体的にはロボットやロケット、人工衛星、人力飛行機、フォーミュラカーなどなどです。書ききれませんが多くのものづくりに挑戦している学生団体が日本全国にあります。

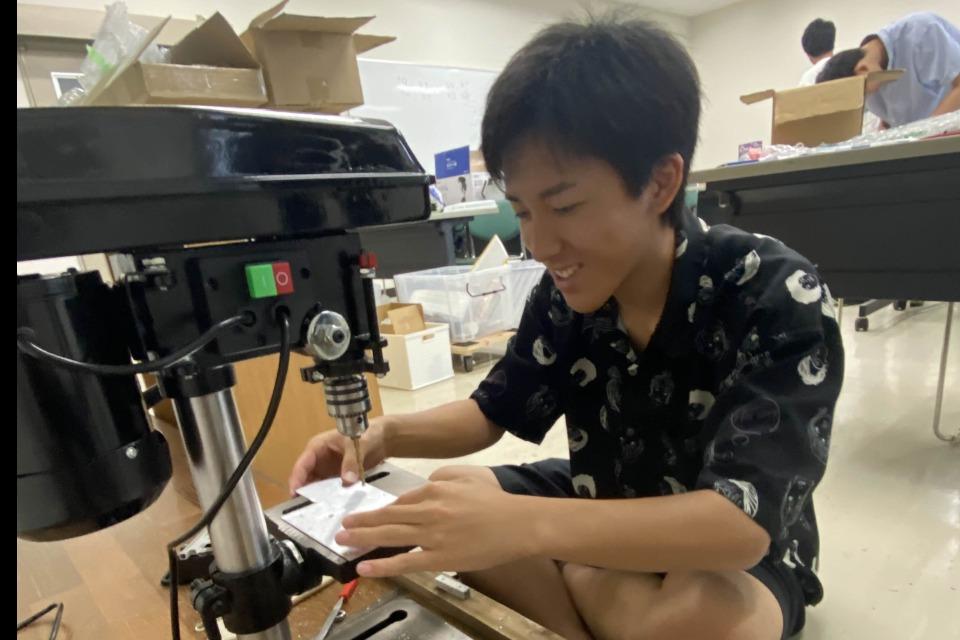

一番大きい存在意義は実践的な学びの場であるという点です。

大学で工学の講義はありますが、ほとんどが座学ベースの講義であり、学生のうちに学んだことを使ってものを創るという機会がほとんどありません。

加えて、年々実習型の授業が減っているように感じます。

そのような中、ものづくり団体は学生の授業で学んだことを試すことができる非常に重要な場かつ、意欲的な学生に高いニーズがあります。私も入学当初のRobotサークルの存在を知る前は1年生ながらサークル設立に向けて動いていました(Robotサークルの存在を見つけて無駄に終わりましたが)。

私の他にもものづくり団体がない大学などで、ものづくり団体を立ち上げている人が少なからずいます。

ものづくりがしたい一心で、大学と交渉し人を集め、私財を投入しものづくりをするわけです。

ものすごい熱量を持った人を大学にものづくりができる環境がないだけで、潰してしまうかもしれません。

自分の家で個人開発をすればいいと思われるかもしれませんが、同年代と切磋琢磨し刺激を受けながらものづくりができるという環境は個人開発とは比べ物ものにならないくらいの成長をもたらせてくれます。

もう一つ重要な存在意義を上げるとすれば、マネジメント能力が向上するという点です。

運動系のサークルを大きな違いがあるとすれば毎日活動内容が異なるという点が挙げられます。

運動系のサークルは、ある程度使用されてきた練習メニューがあり、そのメニューの中から選んで練習を行っていると思います。

新しい練習メニューを取り入れる際も毎日のように頻繁に取り入れはしないでしょう。

しかし、ものづくり団体は毎日の活動内容が変わります。製作物ができていく段階でも作業が異なるのは容易に想像できると思うのですが、ミスや設計変更の必要性が出てきたりすると、あらかじめ組んでいたスケジュールを修正する必要があります。

これはこと自分一人の作業やスケジュールならいいのですが、10人以上を超えるプロジェクトとなると非常に高いマネジメント能力が必要になります。

ですので、一部のものづくり団体の教育方法を見ていますと、3,4人の班でまずはチームを組んで活動させていたりしてマネジメント能力を養わせています。

このような複数人でものづくりに挑戦するという体験こそがマネジメント能力を養うにはもってこいだと私は思います。

エンジニアになるにあたって、マネジメント能力なんて必要ないでしょ?と思う方もいるかもしれません。しかし、世のエンジニアは勤続年数が上がり、昇進すれば自分のチームを持つことになり、マネジメントを行う必要が出てきます。そのマネジメント能力とマネジメントの重要性を学習、実践できる場所がものづくり団体というわけです。

How support is used

- ものづくり活動をする際の材料費や開発費

- 大会に出場するための機体や工具の輸送費

- 地域貢献活動をするための教材の開発費や消耗品の購入