Issues we are working on

大堰神社は、筑後川に水を引いて筑後平野に水を引き、「三千町歩」(約3,000ヘクタール)とも言われる広大な穀倉地帯の礎を築いた郷土の偉人・草野又六と「五庄屋」=高山六右衛門(鏡村)・鹿毛甚右衛門(高島村)・中垣清右衛門(稲数村)・秋山新左衛門(八重亀村)・丸林善左衛門(早田村)をまつる神社です。

その功績は、現在に至るまで、大刀洗町、久留米市、小郡市にまたがる田畑が恩恵を受けています。

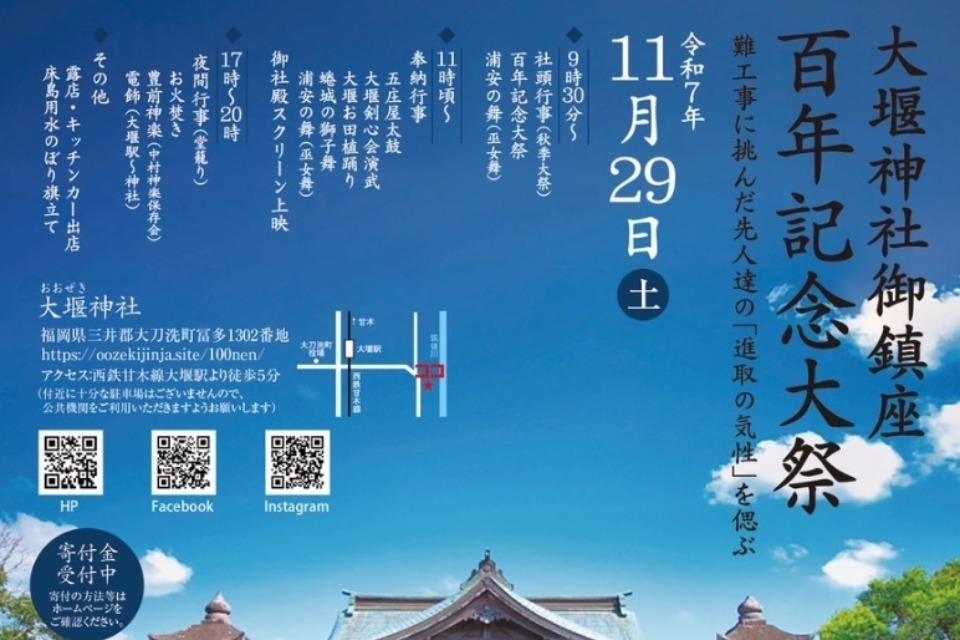

2025年、御鎮座百年の記念すべき年を迎えるに当たり、築堰の労苦を偲び、御遺徳を顕彰するとともに、先人より受け継いだ「進取の精神」を次代へ継承することを目的として、記念事業を実施します。

内容

1.祭祀体制の強化

大堰神社の重要な祭事である春秋二季の大祭及び水天宮祭を毎年滞りなく執り行い、次の百年へと受け継いでいくため、創建当初の祭祀のあり方等も参照しながら、現在に相応しい執行体制の確立を図ります。

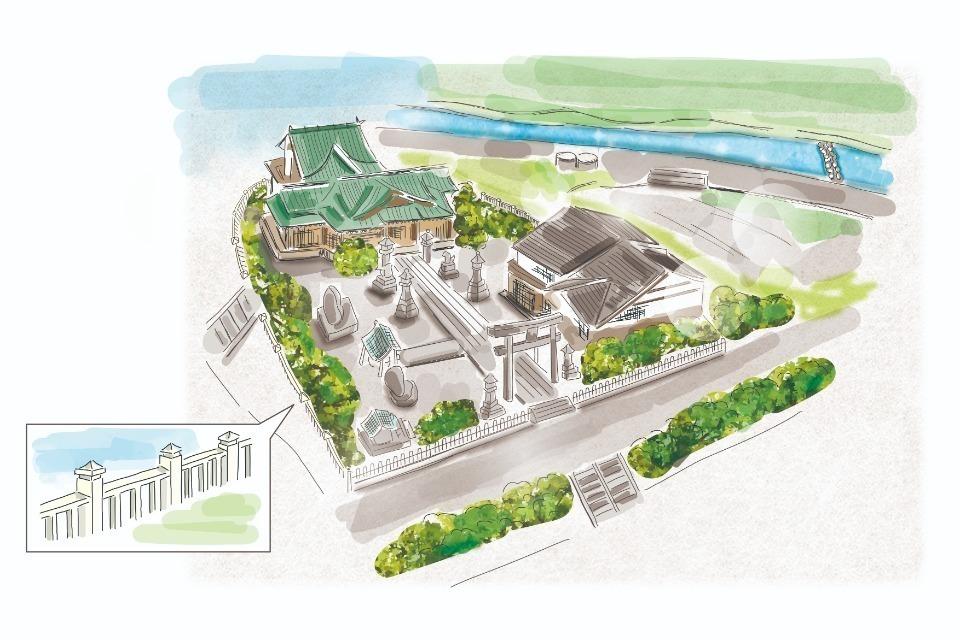

また、往時の境内の姿を取り戻し、長く地域のシンボルとして親しんでいただくため、玉垣と床島用水の水門把手の復興を実現します。

2.広報活動の充実

約三百年前の築堰・用水開通から現在に至る事業の変遷と地域の歴史を総合的に紹介するホームページを開設し、インターネットを通じて先人の御遺徳を広く地域内外に発信します。

浦安の舞や地域に伝わる芸能等への支援を通じて、地域児童の幅広い事業参加を求めるとともに、大学とも連携して事業に若者の斬新なアイデアを取り入れます。

3.御鎮座百年記念大祭の斎行

御鎮座百年に当たる令和七年十一月二十九日を期し、氏子・崇敬者等一堂に会して、御鎮座百年記念大祭を斎行します。

Why we are tackling this issue

1.筑後川への感謝と畏れ

御祭神である五庄屋の物語は、筑後川の水との葛藤と感謝の物語です。300年後にこの地に暮らす私たちもまた、筑後川から災いと恵みを被っています。

筑後川のもたらす災害と恩恵は表裏一体であり、記念事業を通じて、その基本に帰って御祭神への崇敬を見つめ直します。

2.歴史の再認識

大事業を企てる五庄屋に立ちはだかったのは大河の流れだけではありません。周辺地域の反発や不信、技術や資材不足等にも悩まされました。事業を成功に導き、沃野を切り開いたのは、先人の「進取」「献身」「不屈」という崇高な精神でした。

限られた史料の中から、葛藤の歴史もタブー視することなく、難工事に挑んだ300年前の人々の物語を紡ぎ出します。

3.地域の持続・活性化

御祭神が鎮座する下川の地は、床島用水を南北に分かつ分岐点に位置しています。小さな共同体ですが、内にこもることなく、用水、鉄道さらには飛行場を通じて外の世界とつながり、時代に合わせて影響を受けながら(時には支援も受けながら)今に受け継がれてきました。

しかし現在、下川地区の戸数は激減。少子高齢化も進み、地域行事の運営も困難になりつつあります。

記念事業を通じて、神社が周辺地域とゆるやかにつながる橋渡しとなり、地域全体の維持・活性化につなげます。

How support is used

11月29日の大堰神社御鎮座百年記念大祭の斎行、平成3年台風に伴う境内の改修以来失われていた水門把手そして玉垣の復興を、大堰神社を崇敬する皆様の寄付をもって実現したいと存じます。

何卒、趣旨にご賛同賜り、ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。

※ご支援いただいた方へお礼状を差し上げたいと存じますので、メールアドレスまたはご住所を必ずご入力ください。