Issues we are working on

学校に行きづらさを感じる子どもたちは、学習面だけでなく、

人間関係や自己肯定感など、さまざまな課題を複合的に抱えています。

しかし、当事者・保護者・学校との認識のズレもあり、

その子に合った学びや体験の機会が十分に得られない現状があります。

その結果、子どもだけでなく家庭全体が孤立しやすくなり、

学びや社会参加への意欲を失ってしまうケースも少なくありません。

Why we are tackling this issue

私はこれまで、発達に凸凹のある子どもの親の会を運営する中で、

年々、不登校の子どもが増えていることを肌で感じてきました。

そして数年後、我が子も中学生で不登校を経験します。

しばらくは気力の回復を最優先に見守っていましたが、

半年ほど経ったある日、子どもがこう言いました。

「学校には行きたくない。でも、勉強はしたい。

家族以外の人と話したい。できれば同世代がいい」

そのとき私は、

「学びたい気持ちはあるのに、それを受け止める場所がない」

という現実に気づかされました。

探しても、子どもの年齢や状況に合う場はほとんどなく、

経済的・地理的に通える選択肢も限られていました。

それなら、自分たちでつくってみよう。

同じように悩む親子と一緒に、

安心して学びに向かえる場を育てていこう。

そう考えたことが、マナビダネの活動の原点です。

How support is used

皆さまからのご寄付は、以下のような活動に大切に使わせていただきます。

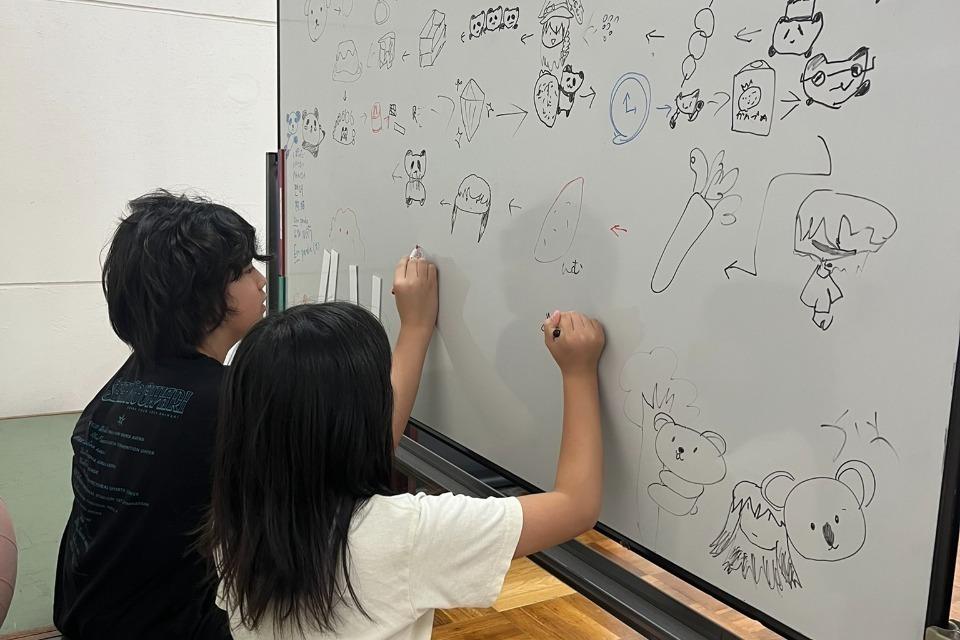

- 子どもたちが安心して過ごせる 学びの場の運営費

- 体験活動や調理・創作などに必要な 教材・材料費

- 子どもと丁寧に関わるための スタッフ謝金

- 保護者の相談や交流の場を支える 場づくりの費用

一人ひとりの「やってみたい」「学びたい」を支えるための、

日々の活動を継続する力になります。