Issues we are working on

家畜の病原体ヨーネ菌の人自己免疫病発症への関与の解明

牛の細菌性伝染病の原因菌の一つであるヨーネ菌 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisは、結核菌やライ菌の仲間である抗酸菌属の細菌、牛などの家畜に慢性の致死的な下痢を起こす法定伝染病ヨーネ病の原因菌です。この菌は牛の腸粘膜の免疫細胞の一つマクロファージの中で増殖する性質をを持ちます。このテーマの関連で最近行った研究は以下のとおりです。

①順天堂大学医学部との共同研究を実施し成果を以下のように英文論文を発表した。

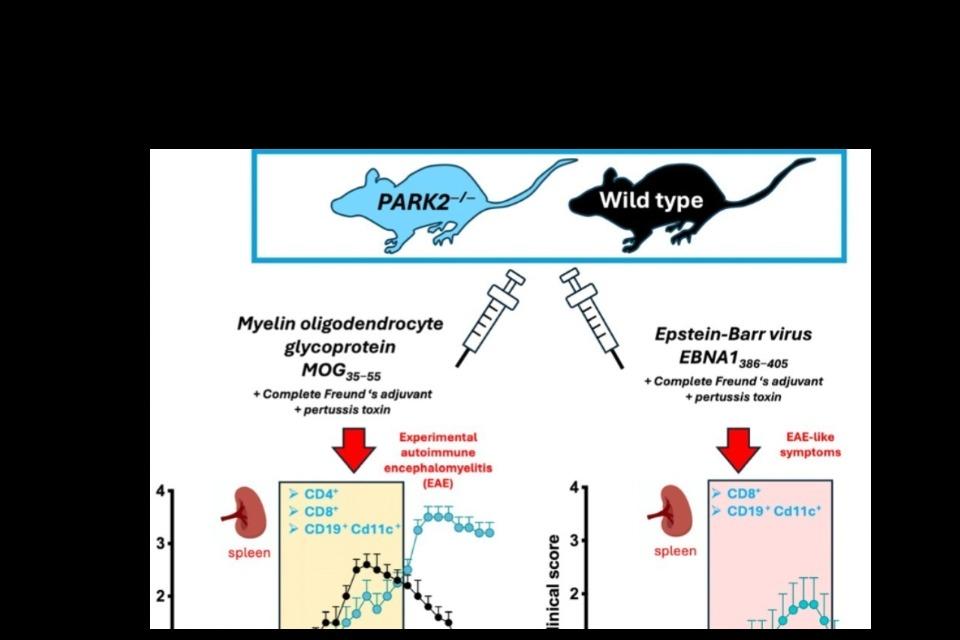

「PARK2ノックアウトマウスにおけるエプスタイン・バーウイルス核抗原1の神経炎症への影響」Impact of Epstein–Barr Virus Nuclear Antigen 1 on Neuroinflammation in PARK2 Knockout Mice 著者:Davide Cossu,Yuji Tomizawa,Sachiko Noda, Eiichi Momotani,Tamami Sakanishi, Hanna Okada, Kazumasa Yokoyama,Leonardo Antonio Sechi, Nobutaka Hattori. Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(19), 10697; https://doi.org/10.3390/ijms251910697

要約: 本研究は、ミトコンドリア機能不全、感染症、および神経炎症(多発性硬化症など)の複雑な関係性を探求することを目的とし、特にミトコンドリア機能不全マウスモデルにおけるエプスタイン・バーウイルス(EBV)核抗原1(EBNA1)の病原性エピトープの影響に焦点を当てました。本研究では、 EBNA1 386–405で免疫付与した、またはミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG) 35–55ペプチドによる実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)を誘導した、中年雌のPARK2 −/−マウスおよびC57BL/6J野生型マウスを対象としました。

結果と考察:PARK2 −/− マウスは、野生型マウスよりも重篤なEAEを発症しました。EBNA1 386–405による免疫付与後、PARK2 −/− マウスのみがEAEに類似した症状を示しました。急性期において、MOG 35–55またはEBNA1 386–405で免疫されたPARK2 −/−マウスは、脊髄におけるT細胞およびマクロファージの浸潤が同様に認められ、脳におけるグリア線維性酸性タンパク質(GFAP)の発現が低下しました。しかし、EBNA1 386–405で免疫されたPARK2 −/−マウスでは、野生型対照群と比較して、CD8a + T細胞およびCD11c + B細胞の頻度が有意に増加し、末梢におけるサイトカインプロファイルが異なっていました。研究の意義:これらの知見は、特にミトコンドリア欠損において、EBVが炎症を増悪させる役割を示唆しています。

②外部法人より委託されている医学データの解析について

健康相談会で得られた人の健康についての匿名化データの解析を依頼され、医学データの解析については終了しており、論文の考察を進めている状況です。(内容については未発表なので控えさせていただきます。)

③国際貢献活動

代表理事の研究経歴に基づいて、海外の学術雑誌から論文のレビュー(査読)の依頼がきました。時間と専門性により対応をしてきました。この社会貢献活動は本研究所が2024年にRinggold国際組織DBに登録されたことによるものです。論文の科学性と価値について厳しく評価助言しています。論文作成に習熟していないと思われる著者にはできるだけ採択されるように細かい助言を提供してきました。

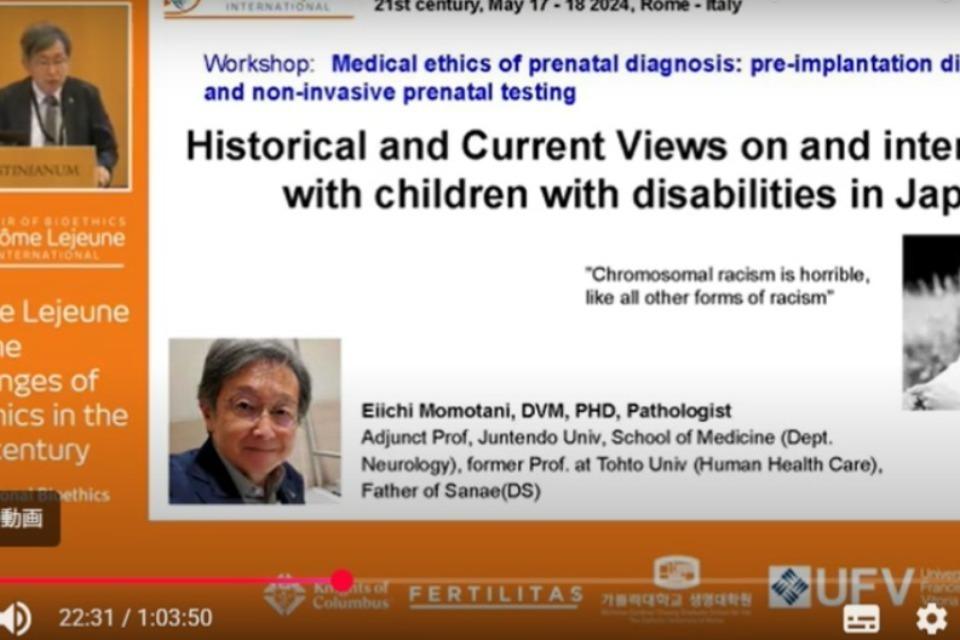

④学術講演活動

生命倫理国際会議で講演しました。1) 2024/5/17~18にローマで開催された生命倫理国際会議:「ジェローム・ルジューヌと21世紀における生命倫理の課題」に招聘され「我が国におけるダウン症の人の命と人権の現状」について講演を行った。この会議はスペインのジェローム・ルジューン財団が開催したもので、世界中から400名を超える医学、生命倫理分野の参加者がありました。

講演記録

会議の紹介ビデオ 代表理事インタビューもあります。

Why we are tackling this issue

2025年のノーベル賞受賞研究(坂口志文特任教授ら)のテーマである制御性T細胞とヨーネ菌

家畜伝染病を起こすヨーネ菌と自己免疫難病やアレルギーの関連研究は家畜伝染病の免疫病理学研究を長く行ってきた研究者と医学研究が結びついて解明できるものと思います。

結核菌、らい菌の仲間であるヨーネ菌は制御性T細胞などの免疫細胞の働きを調節しています。

抗酸菌の一種であるヨーネ菌は様々な自己免疫疾患の原因であるとか、重要な関係があるとする論文が非常に多くなっています。2025年のノーベル医学生物学賞の受賞で坂口氏は免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞」の発見はしましたが、人の病気の発現や制御に関する細かいことはわかっておりません。

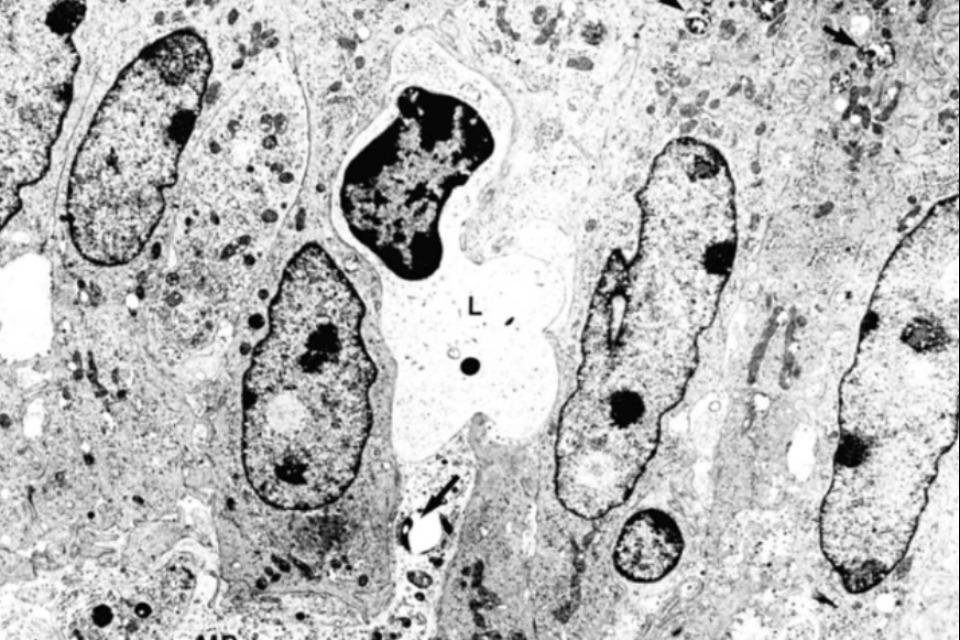

当研究所の代表理事はヨーネ菌が牛の粘膜リンパ装置であるパイエル板を覆うM細胞と呼ばれる特殊な上皮細胞の取り込みにより感染が始まることを世界で初めて発見しました。パイエル板には抗原提示細胞や制御性T細胞など身体の免疫を司る細胞が密集しています。

自己免疫病では自らの重要な機能を持つ細胞に対して誤った攻撃をするT細胞(過剰に分化したTh17細胞)が炎症を引き起こし、自己免疫疾患の悪化に関与します。しかし生じる原因はまだ十分にわかっていません。

感染してきた病原体(ヨーネ菌など)の持つ複合した免疫調節成分が感染宿主の抗原提示細胞(マクロファージや樹状細胞)の認識や抗原のリンパ球に渡す提示機能に異常が生じ、肝心な病原体ではなく、宿主自身の細胞や機能成分に対する抗体を生じたり、自らの細胞を攻撃する細胞障害性Tリンパ球が生じて正常な細胞や組織機能を損ないます。抗酸菌が免疫を過剰に刺激したり、抑制したりする複雑な作用を有して感染を成立させたり、自己免疫病を起こしているということです。

🔴自己免疫病において攻撃のターゲットにされている細胞

クローン病: 腸上皮細胞

多発性硬化症:星状膠細胞

1型糖尿病:膵島B細胞

バセドウ病:甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体

橋本病:甲状腺上皮細胞

🔴パーキンソン病の原因遺伝子として代表的なのはα-シヌクレインをコードするSNCA、Parkin蛋白をコードするPARK2、セリン/スレオニンプロテインキナーゼPINK1をコードするPARK1の変異が知られています。この中でPARK2はパーキンソン病の発症に関与するだけでなく、パーキンはTHP-1マクロファージとヒトシュワン細胞の両方において結核菌抗原に対するIL-6産生のメディエーターであることが分かっています。文献 人のマクロファージ系株化細胞とヨーネ菌抗原による活性化や相互関係性におけるPARK2発現の役割を調べる予定です。

🔴ヨーネ菌が乳製品などを通じて日本人に暴露され、抗体が作られていることが本研究所代表理事らにより報告されています。

🔴ヨーネ菌抗原に暴露された場合に、取り込まれた腸粘膜、粘膜リンパ装置において免疫系にどのような影響を与えているのかをPARK2の動態を含めて、明らかにすることが研究の目的です。CD17という病原リンパ球がどのように発生して、それらが神経系に移行して神経線維を被覆している星状膠細胞(オリゴデンドログリア)うを破壊していくのか、また、破壊された組織の再生が遅れて病変として、慢性化していくのかが重要な解明点です。ヨーネ菌抗原という免疫就職作用の強い成分がどこに働いているのかを明らかにすれば、予防や治療法も見つかる可能性があるのです。よろしくお願いします。

How support is used

支援金は上記の実験に必須の、培養細胞や細胞を保存するための液体窒素などの消耗品に使用します。

①研究に用いる細胞を保存するための液体窒素は比較医学研究所の20Lタンクに一ヶ月に二度補給する必要があり、年間25万円ほどですが、収益事業を行わない研究所にとっては大変です。

②実験に用いる株化培養細胞は自己免疫疾患解明のための免疫実験に必須です。異なった免疫細胞とヨーネ菌抗原の相互関係性を明らかにするためのスフェロイド培養が行われています。

牛やマウスから採種した細胞や株化された人の培養細胞を用います。これらは細胞バンクから有償分譲され、増殖後に液体窒素タンクに保存されます。

③細胞特有の機能蛋白やサイトカインの発現を検出するための特異的PCRプライマーなどの構造は研究室で決定して業者に発注します。

④研究に必要な試薬やサンプルなどを保存する冷蔵庫、冷凍庫などの電気代などに使用します。