「子供たちにきちんとした箸使いを。」賛同サポーター100名募集!

お箸は、食育と大きな関連性があり、和食もユネスコ無形文化遺産に登録され、日本が世界に誇れる文化の一つです。グローバル社会を生きる子供たちに、日本の素晴らしい箸文化を伝えていきたいと思います。(みんなのお箸プロジェクト 代表)

ストーリー

概要

いま、お箸を正しく持てない子供たちが増えています。子供たちが悪いのではなく、周囲の大人たちが丁寧に教えていないことが原因です。お箸を正しく持つというのは、一見、些細なことのようですが、「どこに出ても、誰の前で食事をしても、恥をかくことがない」という一生の財産を、子供たちに身につけさせるということなのです。毎日の食事の中で、根気強く指導を続けていただきたいと思います。

「みんなのお箸プロジェクト」は、正しい箸遣いの指導をはじめ、お箸の選び方・お箸の歴史や文化・和食の伝統や文化・食のマナー等を次の世代に伝えていくことを目的とし、様々なワークショップやセミナーを開催しています。

あわせて、子供たちが正しく箸を持つために必要な手に合ったサイズのお箸の使用が必要であることの周知を強化して進めていきます。

私たちの活動は、創立から今までたくさんの皆さまや法人の方に共感していただき、多くの子どもたちへの「お箸の持ち方」などの講座を運営してまいりました。今回のキャンペーンでは、「お箸の持つ文化性」や私たちの活動を広く知っていただき、私たちの活動を共に応援してくださるサポーターの方々を募集いたします!

支援していただいた寄付金は、より多くの子どもたちに「お箸の持ち方」「「お箸の文化」「日本人の心」を学んでもらえるよう、ワークショップやセミナーの開催、学びの動画配信や教材の提供など様々な活動を安定的に開催・配信・制作・提供・運営する資金として使わせていただきます。

□お箸の持ち方講座の教材費用

□お箸の持ち方動画制作配信費用

□お箸の持ち方教育教材制作発送費用

など

賛同いただいたサポーターの皆様は、当団体のホームページに「サポーター会員様」として

お名前をご紹介させていただきます。(希望者のみ)

◎年間サポーター :10,000円(決済日付きから1年になります)

上記画面の「支援する」ボタンで「今回のみ」10,000円を選択。(※最低寄付金額を記載する)から寄付ができます。

◎プチサポーター :毎月300円の月額サポーター

上記画面の「支援する」ボタンで「毎月」300円を選択(※最低寄付金額を記載する)から寄付ができます。

未来を背負って立つ子どもたちに「お箸の文化」をつなげていく、そんな活動にご賛同いただき、ご一緒に日本の素晴らしい文化を、箸文化をつないでいきましょう。よろしくお願いいたします。

◆正会員、参画会員も募集しております。

https://syncable.biz/associate/m084p

ストーリー

◆わたしたち「みんなのお箸プロジェクト」について

【私たちの特徴】

「初めに正しい姿勢を知ろう!」が、私たちの考え方です。

小さなお子さんたちは、年齢によって手の大きさも変わりますし、手の力も器用さも異なります。

お箸を無理ない形で正しく持って食べることは食に対する姿勢にも影響します。

・「腰を立てる」立ち方、座り方を身につけよう

・姿勢を保つ筋肉を鍛えよう

・足を床につけて、よく噛むようにしよう

・手を「回す」動きに慣れよう

・手指の動きを知ろう

・手指の力や巧緻性、手首の柔軟性を高めよう

・手指や体の曲げ伸ばし運動をしよう

・言葉と動作を結び付けて曲げ伸ばしをしよう

など、箸づかいや食事のマナーと体の関係について深い関係があることを学ぶことが大切なのです。

私たちは、発達の段階あって楽しくお箸に親しんで使うことに触れていただきたいと考えています。

【活動について】

「みんなのお箸プロジェクト」は、正しい箸遣いの指導をはじめ、お箸の選び方・お箸の歴史や文化・和食の伝統や文化・食のマナー等を次の世代に伝えていくことを目的とし、様々なワークショップやセミナーを開催しています。

併せて、子どもたちが正しく箸を持つために必要な手に合ったサイズのお箸の使用が必要であることの周知を強化して進めていきます。私たちの活動は、創立から今まで沢山の皆さまや法人の方に共感していただき、多くの子どもたちへの「お箸の持ち方」などの講座を運営してまいりました。

過去に作成したお箸の練習動画「おはしは、ずっとお友達」は、再生回数16万回を超え、2023年夏からは、農林水産省マフ塾のサイトからも配信されています。

お箸をきちんと持つには、身体機能のバランスを整えることが必要です。

同時に制作した、お箸の準備体操「ガチャガチャ体操」も保育園・幼稚園等で「毎日体操しています」という声を頂いておりますが、「お箸の持ち方のような歌があったらもっと楽しいのに」という声もあったため今回、上手にお箸が持てるようになるための身体機能を向上させるような動作を盛り込んだ振り付けで動画を制作したいと考えます。

そして、多くの皆様のご支援により作成させていただきました「お箸で食べよう!和食deサンバ」。

ぜひ

ご覧いただき、より多くの方に

「未来の生きる子供たちに、上手に箸を持てるようになってほしい!」という

想いをのせた動画をご紹介いただきたく存じます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆課題と現状

今、箸を正しく持てない子どもたちが増えています。箸が上手に持てない原因は、指や手の筋力不足、微細運動能力の未発達、手指の協調性の不足、姿勢や体幹の安定性の不足、感覚処理の問題等、様々な身体機能に関連しています。昭和時代の子どもたちは暮らしの中に自然と身体を動かす機会が多く、体力や運動能力が高かったのに対し、令和の子どもたちはデジタル化や生活環境の変化により、運動機会が減少し体力の低下や姿勢の悪化が目立つようになっています。

これらの問題に対処するためには、適切なトレーニングや環境の整備、専門家のサポートが必要です。家庭や保育園・幼稚園・学校での取り組みが重要であり、子どもの成長に合わせて適切なサポートを行うことが大切です。

◆なぜ今、お箸なのか

平成17年に食育基本法が制定され、食育推進活動は国民的な運動となりましたが、食べ物を身体へ運ぶ「お箸」への関心は低く、小学生の約8割の子どもたちが正しくお箸を使うことが出来ないという調査結果もあります。従来、箸使いは各家庭で躾けるものと考えられていましたが、現代では保護者自身も箸が正しく使えない場合も多く、家庭では十分な指導が出来ていないのが現状です。そのような中、若い世代の保護者からは、教育現場(学校)で箸使いを指導してほしいと求める声も上がっていますが、教育現場もまた、箸の持ち方指導が苦手な教員・保育士が多く、今や箸使いは国民的な問題になっていると言えます。

「箸は、日本が世界に誇れる文化の一つです。」

箸は、食育と大きな関連性があり、和食もユネスコ無形文化遺産に登録されました。箸を使う文化圏は、世界の約3割ですが、箸だけで完食する国は、唯一日本だけです。

グローバル化が加速する今こそ、「箸」を通じて、日本の生活文化や食事作法を理解することで、日本人としての自国の文化に誇りをもち、相手を思いやる心を育むことができます。

未来へ向かいグローバル社会を生きる子どもたちに、日本の素晴らしい箸文化を伝えていきたいと思います。

◆箸への想い

平沼芳彩

私が団体を立ち上げたきっかけは、長女の箸の使い方を上手く教えられなかった経験があったからです。

私自身は、明治生まれの祖父母から厳しく箸の持ち方を躾られ、長女の箸の持ち方も自分が受けたように厳しく躾たところ、箸どころか食事そのものに関心を持たない子になってしまいました。初孫の誕生により、箸を上手に使えない親の子どもは、どうやって箸の持ち方を身につけるのかと悩みました。 ある日、テレビで可愛いタレントさんが握り箸で食レポをしている場面を見て、思わず目を覆いたくなってしまいました。 それから周りの人の箸の持ち方が気になり、意外にも箸が上手に使えない母親たちが多くいることに気づき、また、ネットで「小学生の8割がお箸を正しく使えない」という調査結果も目にしました。そして、遠くに住む孫のために、お箸が上手に使えるようになるには、どのような指導方法があるのか調べ始めたのが箸の活動を始めるきっかけとなりました。

世の中に一人くらい口うるさい箸婆さんがいてもいいのではないかと思い、10年ほど前から、一人で箸婆さんを目指して活動し、子どもには箸を上手に持てるようになって欲しいという思いから、この団体の立ち上げに至りました。

その活動をする中で見えてきたもの

*生活様式の変化

・核家族化が進み、昔から受け継がれてきた親から子へ、そして孫へという伝達システムが崩れてしまっているのではないか。

・核家族化により住宅がコンパクトになり、洋式の住宅環境になっている。それにより、子どもの身体能力が衰えてきているのではないか。

・共稼ぎの家庭が多くなり、子どもと接する時間が少なくなってきている。それにより、本来家庭での躾が、保育園等に委ねられてきているのではないか。

など、生活様式の変化が関わっているのではないかということ。

*箸への関心

・箸が単なる食べるための道具となって、日本の食文化として認識されていないのではないか。

・子どもや親自身も手にあった箸を選んでいないのではないか。

など、箸への関心も高くないこと。

仲間を巻き込み活動を進めている現在でも、上記のようなことを解決できれば、箸は上手に持てるようになるのか?

いえいえ、解決できないことも多々あることに気づきます。

なら、どうすれば良いのか・・・今も模索中ですが、私にできることを一つずつやってみる。

でも、一人では限界があると思い、箸婆さん、箸爺さん、増殖計画から始め、2018年に「みんなのお箸プロジェクト」を立ち上げたのです。そして地域の子どもたちへ箸の指導をはじめ、子どもたちの手にあったサイズの箸を自分で作るワークショップも取り入れながら、楽しく箸が学べる、をモットーにした活動を続けています。

コロナ禍では、子どもたちへの講習をしてほしいという声に応え、家庭でも親子で楽しく学べるよう、動画の配信をはじめました。小さなN P Oですので、補助金を受けて動画制作をいたしました。楽しく親子で学べるよう、歌を作ろう、音源は、日本の音を子どもたちに届けたい、そして、デジタル音源ではなく、生演奏で、そして私たちが重要と思っている身体機能も「お箸の準備体操」として動画でと予算とは関係なく、想いは果てしなく広がりました。それぞれの担当のプロの方にお一人おひとりに、私たちの想いを伝え、共感を頂き、プロボノ活動として協力いただいています。

活動の紹介

昨今の時代背景をうけ、ビジョンの実現のための活動を行っています。

親御さん、教育の現場に変わり、私たちがきちんとした「お箸の持ち方」などを学べる場を創出します。また行政、企業、教区の現場など多くの関係機関とともに、連携し合い広く公開していきます。

独自性としての<箸育>

お箸は、自然の恵みを私たちの心や身体へと橋渡しして、命を繋ぐもの。日本に生まれ育った人々が、一生を通して、毎日使う、最も身近な道具です。このお箸を通じて、食事のマナーや作法、日本の食文化、ひいては和の心(自然との共生・他者への気遣い)に触れ、美しい所作と豊かな人間性を育んでいくことが、私たちの目指す「箸育」であり、「食育」の根幹を成すものであると考えています。

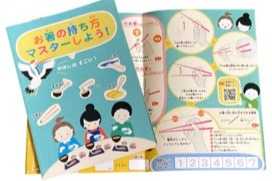

●お箸の持ち方 マスターしよう!配布

手作り箸のワークショップやお子様向けの箸の持ち方講座では、『お箸の持ち方 マスターしよう!』をご用意してお配りしています。ご家庭でお子様と一緒に食事をする機会の多い時期、親子で箸使いを学んで頂ければと思います。

幼児から小学校生向けにわかりやすく、QRコード付きでステップを踏んで正しく箸が使えるよう動画で解説しております。また、箸トレーニングを開始しようと考えている保護者の方にも読んで頂きたいと思います。

●子ども向けお箸の持ち方解説動画「おはしのれんしゅう」

小さなお子さんにも楽しく正しいお箸の持ち方お練習していただけるように「みんなのお箸プロジェクト」オリジナルの歌と動画を作りました。ご家庭でも、幼稚園や保育園の現場でも、ご活用ください。

●お箸の練習曲「おはしは ずっと おともだち」

お箸の練習曲「おはしは ずっと おともだち」は、横浜市 SDGs biz サポート補助金で制作致しました。ピアノバージョンは、保育園・幼稚園・こども園等で保育士の方々に使って頂けるよう、

和楽器バージョンは、子ども達に日本の音を感じて欲しいと願って作らせて頂きました。

●手作りお箸のワークショップ

手作りお箸のワークショップでは、子どもさんやお母さんたちに多く参加いただいていますが、

シニア男性や女性の方で『箸職人』として活躍してくださる方を募集し、箸づくりの技術を身につけ、「箸づくり」のワークショップなどで子供たちや地域の方たちと交流の場で活躍していただいています。

●参加者の声

親子で楽しく参加できました

区役所でたまたまチラシを見かけて参加しましたが、お箸づくりは、子どもも一緒に楽しく、参加させていただきました。お箸の持ち方も改めて見直すことができました。自分で作った名前の入ったお箸は子どもも嬉しかったようです。

(箸の手作りワークショップ参加のお母さま)

目新しい企画でたくさんの参加をいただきました

親子で楽しくお箸のことを学べて、手作りワークショップもあることから事前の告知でたくさんの参加申し込みを頂きました。販売色の少ないワークショップで、気軽に楽しく参加いただき、たくさんの笑顔が見られたのは企画者として、嬉しいかぎりです。

(箸の手作りワークショップ開催者さま)

子どもの発達段階と箸の指導法に納得

子ども達への箸の指導のタイミングみ迷っていましたが、発達段階との関係についてよくわかりました。箸を持つための指のトレーニングもよかったです。今後の食育の話の中に取り入れたいですし、保育所でも保育士の方たちに伝えたいと思います。

(千葉市保育所栄養士会主催「箸の指導方法」講習 参加者さま)

たくさんのメディアにも紹介いただいています

◆メディア

NHK Eテレ・フジテレビ・神奈川テレビ・FM NACK5・FMYokohama・FM鎌倉・宇都宮コミュニティFM・FM戸塚・FMyamato・

インターネットラジオ夢のたね放送局 他

◆紙面掲載

教育家庭新聞・東洋経済・聖教新聞・神奈川新聞・北日本新聞・高知新聞・新潟日報・大阪日日新聞・日本海新聞・愛媛新聞・千葉日報・

秋田さきがけ新聞・山形新聞・中国新聞・山陰中国新聞・埼玉新聞・茨城新聞・下野新聞・タウンニュース・戸塚新聞・湾岸メール・地元広報誌 他

◆web掲載

カインズホーム・家庭教育新聞・きらケア・ハウジングバザール 他

寄付の使い道

●賛同いただいたサポーターの皆さまからのご寄付は、これからのグローバル社会を生きる子どもたちに、きちんとした「お箸の持ち方」を身に着けてもらう様々な活動の費用として、大切に使わせていただきます。そして子どもたちに日本の素晴らしい箸文化を伝えていきます。

□お箸の持ち方講座の教材費用

□お箸の持ち方動画制作配信費用

□お箸の持ち方教育教材制作発送費用

など

賛同いただいたサポーターの皆様は、当団体のホームページに「サポーター会員様」として

お名前をご紹介させていただきます。(希望者のみ)

◎年間サポーター :10,000円(決済日付きから1年になります)

上記画面の「支援する」ボタンで「今回のみ」10,000円を選択。(※最低寄付金額を記載する)から寄付ができます。

◎プチサポーター :毎月300円の月額サポーター

上記画面の「支援する」ボタンで「毎月」300円を選択(※最低寄付金額を記載する)から寄付ができます。

未来を背負って立つ子どもたちに「お箸の文化」をつなげていく、そんな活動にご賛同いただき、ご一緒に日本の素晴らしい文化を、箸文化をつないでいきましょう。よろしくお願いいたします。

※寄付金は決済にかかる手数料とキャンペーン利用料を除いた全額が団体へ寄付されます。